Dove il tempo si ferma: orti, musei, eremi e mercati per riscoprire la lentezza

Un itinerario sentimentale tra orti botanici, monasteri, musei e case sugli alberi per riscoprire il tempo perduto, rallentare e abitare luoghi dove il silenzio ha ancora qualcosa da insegnareC'è un momento, nella vita di ciascuno, in cui ci si accorge che il tempo non è qualcosa che si possiede, ma qualcosa che si perde. Marcel Proust ci ha impiegato oltre tremila pagine per dimostrarlo, ma bastano pochi scroll su Instagram, una riunione su Zoom con un collega distratto, o l'ennesima notifica di posta per capirlo anche da soli.

In un mondo che ci vorrebbe sempre connessi, raggiungibili, prestazionali, è un atto dovuto quello di ritagliarsi (con sempre maggiore frequenza) del tempo per sé. Non per fare, ma per essere. Non per evadere, ma per ritrovarsi.

Ecco allora una piccola guida per rallentare, svuotare la testa e lasciare che il tempo, finalmente, ci sfiori senza schiacciarci.

Orto Botanico di Brera, Milano

Un giardino segreto incastonato tra i palazzi del centro, dove perfino i ginkgo biloba sembrano parlare sottovoce. L’Orto Botanico di Brera, fondato nel 1774 da Maria Teresa d’Austria, ospita oltre 300 specie botaniche, aiuole tematiche, alberi secolari e due vasche ellittiche del Settecento.

L’ingresso è gratuito e il progetto ArteOrto fa dialogare natura e arte. Il tempo qui non si misura: si annusa, si osserva, si lascia crescere senza disturbarlo.

In fondo, ogni città che si rispettasse, nel Settecento, doveva avere il proprio orto botanico: non per bellezza, ma per scienza. Padova lo fonda già nel 1545, Parma segue con il suo giardino dei semplici, Lucca lo organizza con gusto ottocentesco, Bergamo lo arrampica in Città Alta come fosse un pensiero verticale.

Questi orti erano il Google delle piante: catalogavano, osservavano, curavano. Oggi, sono templi della lentezza. E, come tali, andrebbero frequentati regolarmente, senza fretta e senza smartphone.

Museo dei Bonsai di Luigi Crespi, Parabiago (Mi)

Qui gli alberi non crescono: meditano. Alcuni sono vecchi di secoli, più longevi di molte dinastie umane. Guardarli significa confrontarsi con un tempo lento, paziente, quasi impercettibile. Il museo ospita circa 200 bonsai, raccolti in oltre cinquant’anni di viaggi e trattative.

Tra tutti, un Ficus retusa millenario ruba la scena: non solo ha visto passare almeno venti imperatori sul trono del Sol Levante, ma ha anche attraversato due guerre mondiali senza perdere una foglia. È il più anziano bonsai esposto in Europa, arrivato in Italia come un diplomatico silenzioso.

Fondato nel 1991 da Luigi Crespi, il museo è il primo permanente al mondo dedicato a quest’arte paziente. Chi vi entra esce con la sensazione che il tempo possa essere anche una forma di gentilezza.

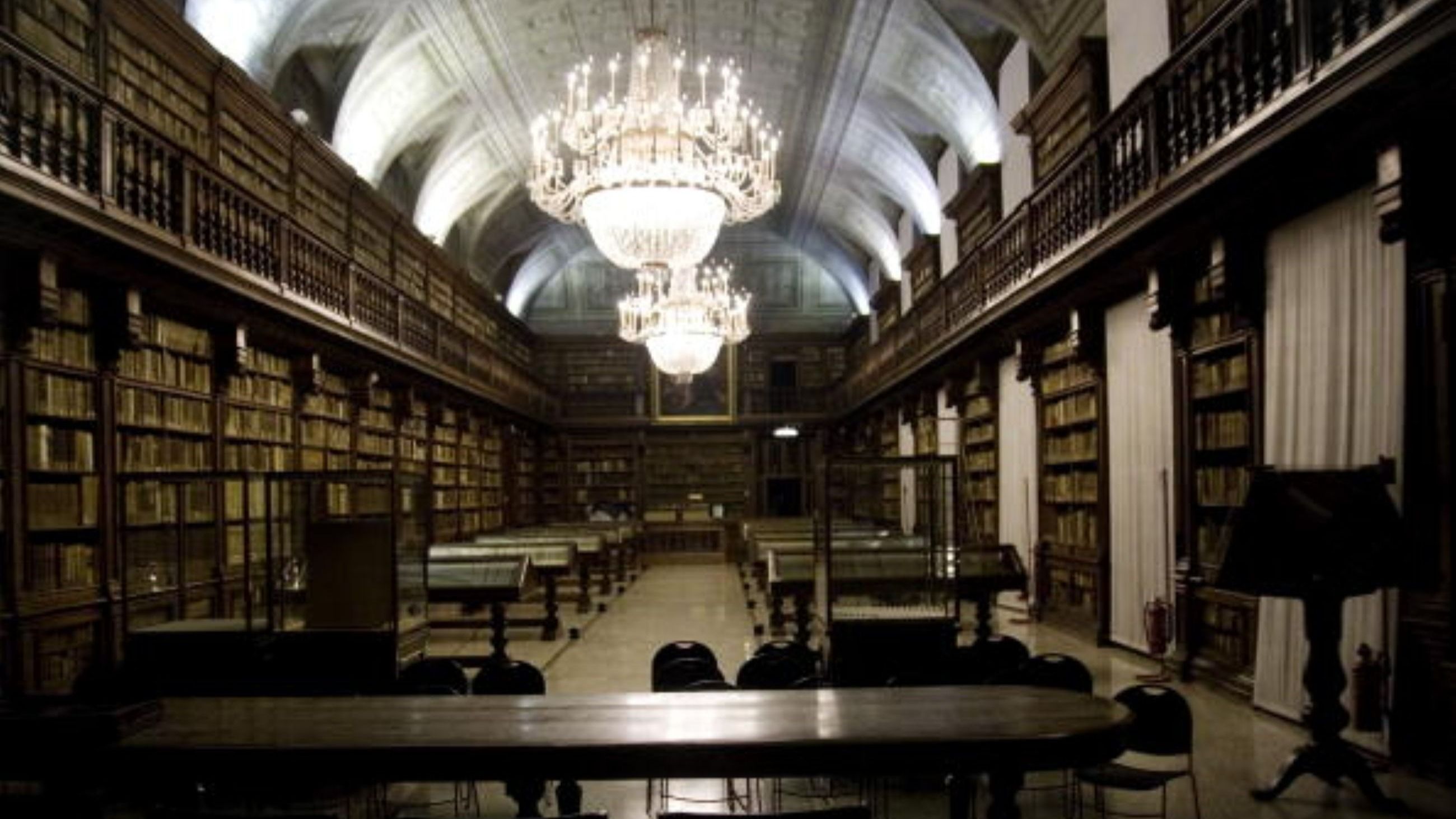

La Biblioteca Braidense, Milano

Questa biblioteca non è seconda a nessuna, neanche a quella del castello di Hogwarts. La Braidense non è un semplice stanzone con scaffali: è un frammento nel Palazzo di Brera che convive con la Pinacoteca, l’Accademia e l’Osservatorio, dove i corridoi dicono “Cultura” anche se non urlano.

Il palazzo, un tempo sede dei Gesuiti, ospita da secoli istituzioni letterarie e artistiche. Possono accedervi tutti i maggiori di 16 anni, muniti di documento: niente tessere dorate o raccomandazioni.

E se si desiderano i testi rari, basta chiederli per tempo: nella Sala Manzoniana, fra legni antichi e tende pesanti, si può sfogliare una cinquecentina come fosse il giornale del mattino. Tra i tesori più celebri, troneggia la Hypnerotomachia Poliphili: non un libro, ma un labirinto onirico stampato a Venezia nel 1499, illustrato con xilografie raffinatissime, considerato uno dei capolavori assoluti dell’editoria rinascimentale. È un invito silenzioso al viaggio nel tempo, da meditare pagina dopo pagina, come se il lettore fosse un viandante perduto in un sogno rinascimentale.

La biblioteca custodisce oltre duemila incunaboli, manoscritti miniati, autografi illustri e persino l’intera raccolta di libri antichi donata da Umberto Eco, compreso l’esemplare di cui sopra, custodito come si custodisce un segreto buono. Non si va alla Braidense per cercare un libro: si va per ricordarsi che il tempo sa scrivere.

L’organo della Basilica della Madonna di Tirano (So)

C’è qualcosa di metafisico nell’ascoltare un brano sacro suonato da un organo che ha visto secoli passargli davanti. La cassa lignea, scolpita da Giuseppe Bulgarini nel 1617, sembra più un altare che uno strumento.

Le sue canne furono inserite dai fratelli Meiarini, poi passate di mano in mano tra organari ottocenteschi e restauratori novecenteschi, fino all’intervento della ditta Piccinelli nel 1970. I concerti si tengono d’estate, e chi ha il privilegio di sedersi ad ascoltare scopre che la musica, quando è intrecciata al tempo, non si sente: si attraversa.

Per i concerti alla Basilica della Madonna di Tirano, basta consultare la programmazione degli eventi sul sito Visita Tirano o Calendario Valtellinese.

Sacro Monte di Varese, Varese

Salire è eroico, ma scendere è contemplativo. Il percorso — lungo circa due chilometri — attraversa quattordici cappelle dedicate ai Misteri del Rosario, ognuna con scenografie teatrali che dialogano con il paesaggio. Le cappelle sono raggruppate in tre blocchi, introdotte da archi simbolici: Gaudiosi, Dolorosi e Gloriosi.

È possibile risparmiarsi la salita: una funicolare collega il borgo di Vellone al Santuario. In cima, il tempo si misura anche in bottiglia: si produce qui l’Elixir Borducan, liquore a base di scorza d’arancia ed erbe alpine, inventato da un garibaldino di ritorno dall’Algeria. Ancora oggi lo si gusta al Caffè del Borducan, davanti a un panorama che non ha bisogno di filtri. Ogni sorso racconta il bosco. Ogni passo, invece, resta un invito a rallentare.

Casa sull’albero a Solagna (VI)

In mezzo al bosco, lontani da tutto, c’è una piccola casa sull’albero che è più eremo che alloggio. La Tree House San Giorgio è una delle esperienze più amate dagli ospiti di Airbnb, forse perché riesce a tenere insieme due promesse in apparenza inconciliabili: avventura e comfort. Pensata per due soli esseri umani (meglio se innamorati), ha una camera accogliente, un bagno, e spazi essenziali ma raffinati. Intorno, il silenzio operoso del bosco.

Poco sopra, l’eremo di San Giorgio: un colle sacro frequentato fin dall’epoca romana, con stratificazioni archeologiche, tombe precristiane e un panorama che non teme confronti.

Da qui partono sentieri che salgono verso le creste del Grappa, riserva della biosfera UNESCO, mentre più a est cominciano le Colline del Prosecco. In pratica, basta aprire la finestra per sentirsi fuori dal tempo, dentro il paesaggio.

Relais San Maurizio, Santo Stefano Belbo (CN)

Un antico monastero del XVII secolo trasformato in rifugio di lusso, incastonato tra le colline delle Langhe a Santo Stefano Belbo.

La sua anima monastica non è mai andata via: si percepisce nei silenzi, nelle mura spesse, nei chiostri che profumano di pietra e nebbia. Nei secoli ha mantenuto un'allure di riservatezza che oggi si traduce in spa ipogee, terrazze panoramiche e camere che sembrano sussurrare "rallenta".

In autunno, poi, il foliage è da romanzo piemontese: rossi profondi, aranci saturi, gialli da acquerello. Tra gli eremi, una tappa in cui ritrovare mente e spirito l’Eremo delle carceri, il luogo in cui risiedeva San Francesco con i frati francescani. Un luogo mistico, in cui trascorrere qualche ora passeggiando nei boschi, respirando un’aria diversa, lontana nel tempo e nello spazio.

Qui il tempo non corre: medita.

Il mercato di Rialto, Venezia (VE)

Non c’è bisogno di silenzio per ritrovare il proprio tempo. A volte basta il brusio di un mercato, il profumo di un pesce appena pescato, il suono di una risata.

Il Mercato di Rialto a Venezia è una sceneggiatura ininterrotta, un teatro di voci, mani, odori, colori. Si trovano frutti che sembrano quadri, erbe mai viste, bancarelle che raccontano storie. Fermarsi, toccare, chiedere “quanto costa” è già un atto di resistenza.

Un tempo che si misura in sorrisi, echi dialettali, piccoli acquisti. Il tempo, qui, non è perduto: è condiviso. E si porta a casa in un sacchetto di carta un po’ umido, pieno di sapori e di possibilità.

Come a Ballarò, a Palermo, dove ogni voce è un’opera lirica in miniatura e le spezie sembrano tramandate da bisnonne arabe; o al Capo, sempre a Palermo, dove ogni angolo profuma di finocchietto e fritto appena scolato. A Testaccio, nel cuore di Roma, si chiacchiera di cucina e si ascolta la città da sotto la tettoia, tra panini con la trippa e verdure della campagna laziale. E al Mercato Orientale di Genova, tra i portici liberty e le pescherie, si riscopre che comprare può essere un rito lento, quasi sacro.

Il proprio eremo personale

Per alcuni è una stanza con una poltrona. Per altri, un museo poco noto. Il Museo Pagani di Castellanza, per esempio, è un parco silenzioso pieno di sculture (sono circa 630 opere), dove il tempo sembra non obbedire più alle agende. È un luogo che insegna a lasciare sedimentare le cose. A riprendersi il proprio passo.

Alla ricerca del tempo perduto non è solo il titolo di un romanzo, ma una promessa che possiamo ancora fare a noi stessi. Là fuori il tempo corre. Ma da qualche parte, se lo cerchiamo bene, esiste ancora quello che ci aspetta.

Leggi anche:

Tutte le strade portano a Roma, torna il festival delle passeggiate nella Città Eterna

Contenuti consigliati

- fashion

Milano Fashion Week FW26-27, Diesel e i debutti in calendario

La settimana della moda italiana si apre con il cocktail del Fashion Hub e la sfilata di Diesel, ma anche sotto il segno di nuovi nomi in calendario

- beauty

Centella asiatica, ecco perché la chiamano "erba di tigre"

Lenitiva e antirossore, è l’ingrediente cosmetico star dei trattamenti per la pelle sensibile e irritata

- fashion

Ballerine, il grande ritorno della scarpa flat tra passerelle e celebrity

Dalle collezioni di Dior, Valentino e Chanel alle scelte di stile di Katie Holmes o Inès de la Fressange

- living

Dolce dormire: layering, morbidezze e quei cinque minuti in più

Manuale di sopravvivenza per chi ama dormire: il design prende la parola, tra letti che diventano rifugio e biancheria più avvolgente che mai

- living

One dish: cos’è la nuova tendenza del piatto unico

Dal bento giapponese all’entrecôte francese, il nuovo trend food è riscoprire il valore di una proposta sola, ma memorabile

- fashion

Milano Fashion Week FW26/27: il calendario delle sfilate tra debutti, grandi ritorni e Olimpiadi

Dal 24 febbraio al 2 marzo Milano torna capitale della moda con la Women’s Collection FW 2026/27 tra debutti creativi, nuovi brand

- ENTERTAINMENT

BAFTA 2026: il ritorno di Kate Middleton e tutti i look più belli della serata

La Principessa ha affiancato William sul red carpet degli Oscar britannici conquistando tutti con un look semplice e sofisticato. Tra le star meglio vestite Emma Stone e Monica Bellucci

- beauty

Bellezza ad alta quota: 4 trattamenti corpo da provare

Bagni di vapore, erbe aromatiche e neve: l’essenza della montagna si trasforma in rituali di benessere che rigenerano mente e corpo

- lifestyle

Grandi hotel e cavalli: binomio perfetto per soggiorni da sogno

Trascorrere del tempo in questi luoghi significa collezionare esperienze e ricordi indimenticabili

- beauty

Blurred lips, la tendenza labbra che ha conquistato anche Hollywood

Emma Stone, Kaia Gerber e Margaret Qualley sono solo alcune delle star pazze per il trucco che aumenta il volume della bocca in modo naturale (e senza gloss)

- fashion

5 look Anni ‘90 di Carolyn Bessette da copiare oggi

Dalla camicia bianca alla pencil skirt al cappotto sartoriale: 5 look timeless della moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr.

- fashion

Nuove sfide della moda: cos'è il Millennial Optimism e perché potrebbe ridefinire il futuro della moda

Dalla fine dell’era dei grandi maestri a un’ondata di nuove nomine: con i numerosi cambi ai vertici delle maison, il sistema moda vive il più ampio passaggio generazionale degli ultimi anni

- living

Mangiare al museo: cinque indirizzi dove l’arte continua a tavola

Tra quadri, architetture iconiche e piatti d’autore, ecco i musei che oggi si visitano anche con il palato. Perché oggi l’arte non si guarda soltanto, si assapora con gusto

- X-STYLE PER NAJ OLEARI

Petalicious di Naj Oleari, Sanremo si tinge di rosa tra make up ed experience beauty

X-STYLE PER NAJ OLEARI

- fashion

Cappotto in primavera: i modelli e i colori per accogliere la bella stagione

Lungo o corto. Colorato, decorato o nelle nuances passe-partout, dal bianco al nero

- fashion

Tutte le sfumature dello scollo a barchetta e come abbinarlo

Dona ai capi un’allure elegante e slancia la figura. Lo scollo a barchetta torna come must-have dal sapore retrò: dagli abiti ai maglioni. Le linee amate da Audrey Hepburn conquistano le collezioni Primavera-Estate 2026.

- fashion

London Fashion Week FW2627: l’omaggio a Paul Costelloe, il designer che vestì Lady Diana

La sfilata che ha aperto simbolicamente la settimana della moda londinese si trasforma in un ideale passaggio dalla vecchia alla nuova guardia del fashion system

- entertainment

Eileen Gu vs Jutta Leerdam, la sfida olimpica tra sport, moda e follower

Medaglie, milioni di follower e brand globali: a Milano Cortina 2026 la sfida tra la sciatrice e la pattinatrice racconta due visioni opposte ma complementari dell’atleta contemporanea, tra lusso istituzionale e cultura pop digitale

- living

L’Italia in una tazzina: i caffè più amati e identitari

Dal Bicerin torinese al caffè del professore napoletano, passando per Trieste e Palermo

- Entertainment

Jacob Elordi: il villain romantico che riscrive le regole

Dal rapporto con la madre ai look che dialogano con il guardaroba femminile. L’Heathcliff di Emerald Fennell è il (non) eroe romantico del 2026

- entertainment

Cindy Crawford compie 60 anni. Perché la top model rimane un’icona degli Anni '90

Nei Nineties è tra le regine delle passerelle, rappresentante dello stile effortless nella vita quotidiana e pronta a sfoggiare abiti da red carpet. Cindy Crawford spegne 60 candeline, confermandosi simbolo di eleganza e stile, spesso accanto alla figlia Kaia. I suoi look, di ieri e di oggi, lo dimostrano

- entertainment

È lo sport il nuovo red carpet?

Non più solo competizione, ma linguaggio visivo, piattaforma culturale e nuova passerella globale

- Fashion

Sposa in tailleur: la tendenza bridal fa ritorno per la stagione dei matrimoni

Il tailleur bianco si conferma – per le spose di ieri e di oggi - il manifesto bridal più potente di sempre

- beauty

Come proteggersi dal sole, anche in montagna

I raggi sono onnipresenti, in città, al mare e anche sulla neve. Per preservare la salute e la bellezza della pelle si può ricorrere a formule intelligenti, leggere e facili da applicare (persino sugli sci)