Street Art nel mondo: origini, città simbolo e luoghi che hanno fatto la storia dei graffiti

Dalle firme di Cornbread ai muri di Berlino, dai quartieri ribelli di Londra alla narrazione civile italiana: un viaggio nelle capitali che hanno trasformato il graffito in linguaggio, memoria e identità urbana

La street art, oggi tra le forme urbane più studiate e fotografate, nasce molto prima del turismo dei murales. Il muro è il primo archivio dell’umanità: una superficie ruvida su cui l’uomo ha inciso la propria presenza quando non esistevano ancora carta, musei o istituzioni. Non è un passatempo per city break né un fenomeno da Instagram; è la continuazione moderna di un impulso antico, il bisogno di affermare identità nello spazio pubblico. Cercare i graffiti nelle città che li hanno generati significa leggere una storia collettiva scritta senza permesso, ma con estrema lucidità. E per capire davvero come questo linguaggio si è evoluto, bisogna partire dai luoghi che ne hanno custodito le origini e ne raccontano ancora oggi la trasformazione.

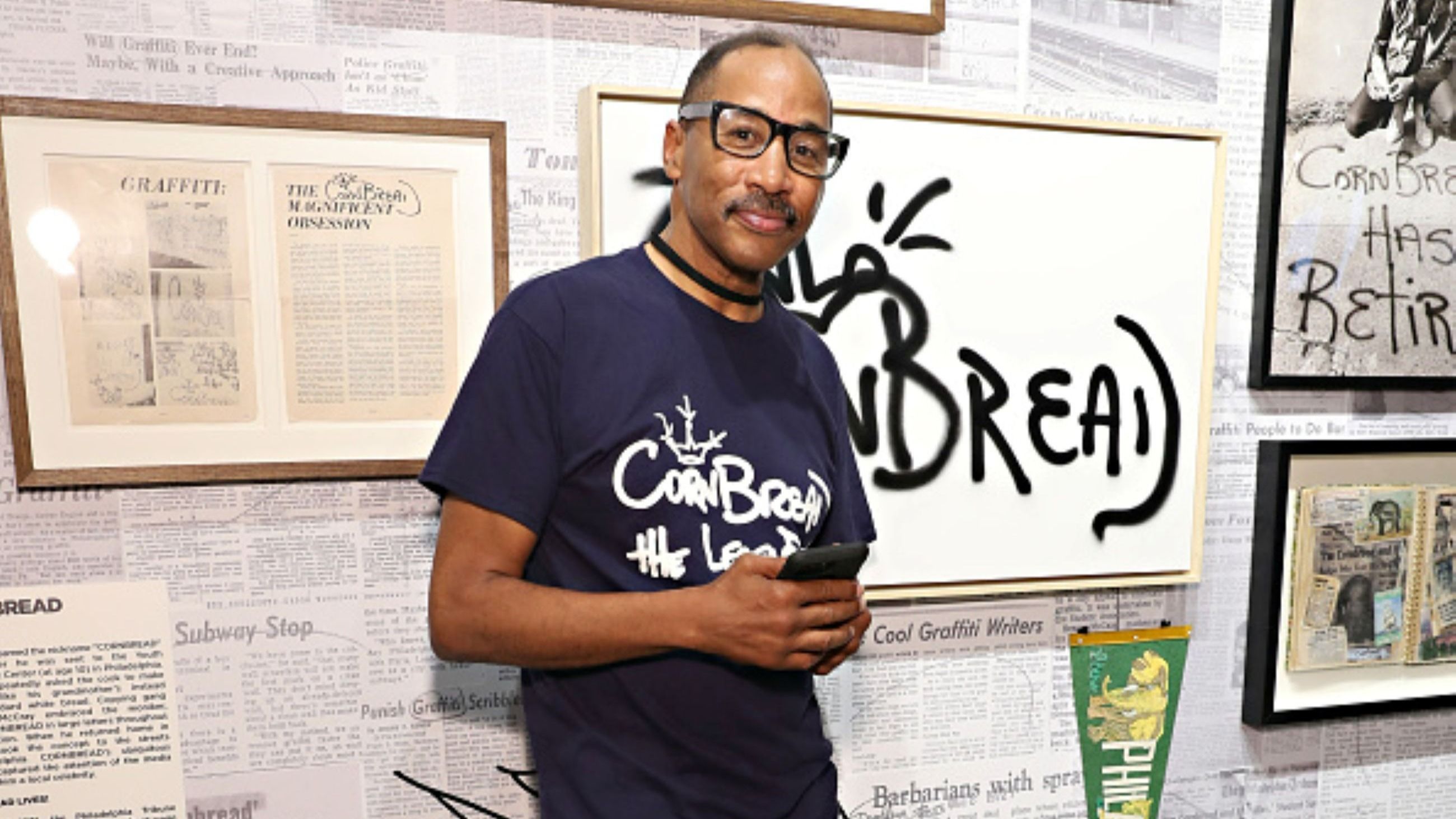

Philadelphia – L’innesco romantico

Tutto comincia qui, molto prima che New York se ne prenda il merito. Prima della corsa agli stili, prima delle crew, prima delle metropolitane trasformate in gallerie mobili. A Philadelphia, un ragazzo di nome Darryl McCray – futuro Cornbread – inizia a scrivere il suo nome sui muri semplicemente per attirare l’attenzione di una ragazza. Il romanticismo inconsapevole di quel gesto accende la miccia. Per un viaggiatore curioso, il punto di partenza è oggi il Mural Arts Program, esempio virtuoso di come un movimento nato ai margini sia diventato strumento di rigenerazione. Pareti monumentali firmate da artisti coinvolti in programmi sociali raccontano una città che ha trasformato la ribellione in patrimonio culturale.

New York – La metropolitana come mito

New York non è la culla, ma resta la capitale simbolica. Il mito di TAKI 183, fattorino instancabile che firma ogni angolo dei cinque distretti, è il primo caso di celebrità involontaria nella storia del writing. Oggi i treni non sono più dipinti, ma la città conserva luoghi dove respirare la vera atmosfera del movimento.

A East Harlem c’è il Graffiti Hall of Fame, fondato nel 1980: un sacrario del writing classico, con stili che oscillano dalle bubble letters al wild style. A Brooklyn, il Bushwick Collective ha trasformato capannoni industriali in tele a cielo aperto: per chi ama fotografare, è una delle zone più spettacolari al mondo. Nel Lower East Side, Freeman Alley è un laboratorio in continuo mutamento, un vicolo che cambia volto ogni settimana senza perdere credibilità.

Londra – Dal mito di Banksy alle guerre di stile

Nel Regno Unito, la street art dialoga direttamente con la cultura pop e con una certa attitudine punk. A Londra bisogna andare a Shoreditch e Brick Lane, dove murales, stencil e poster invadono le facciate con naturalezza. È il quartiere ideale per capire la stratificazione del linguaggio: dai primi writer britannici alla nuova generazione internazionale.

Poi c’è Camden. Qui, lungo il Regent’s Canal, si è consumata la leggendaria faida tra Banksy e King Robbo. Un duello artistico che racconta meglio di qualsiasi manuale la differenza tra ribellione spontanea e strategia concettuale. Chi vuole vedere i lavori “prottetti” del più celebre artista britannico può cercare opere come il Falling Shopper o il Graffiti Painter, sparse come reliquie in quartieri residenziali e zone meno battute.

Bristol – Dove la politica incontra il suono

Se Londra è spettacolo, Bristol è sostanza. La città del Trip Hop – Massive Attack, Portishead – offre la chiave culturale per capire la poetica di Banksy ben più della capitale. Qui tutto nasce da una scena underground che usa il muro come spazio politico. Il quartiere di Stokes Croft è il cuore pulsante, con il murale “The Mild Mild West” come manifesto estetico della città. Passeggiare tra locali indipendenti e vecchi magazzini significa immergersi in un ambiente creativo ancora sorprendentemente autentico.

Berlino – Il muro che diventa libertà

A Berlino, la street art non è ornamento: è memoria. La East Side Gallery, 1,3 km di superficie dipinta dopo la caduta del Muro nel 1989, è uno dei musei all’aperto più significativi al mondo. Il celebre “Bacio fraterno” sintetizza il passaggio dall’oppressione alla libertà come pochi altri simboli europei. Per chi vuole vedere cosa significa davvero street art contemporanea, la tappa obbligata è lo Urban Nation Museum a Schöneberg: facciata modulare, mostre in continuo rinnovamento e un archivio fotografico dedicato al movimento. È il punto più avanzato della musealizzazione dell’arte urbana in Europa.

Parigi – Stencil, eleganza e gioco

Parigi ha una storia diversa. Qui lo stencil è il linguaggio che domina: rapido, incisivo, elegante. Blek le Rat è il padre etico e tecnico di una scuola che ha influenzato anche Banksy. Ma il vero colpo di genio parigino è Invader. I suoi mosaici ispirati agli Space Invaders punteggiano la città come tracce di un gioco segreto. Con l’app “FlashInvaders” si possono “catturare” le opere e accumulare punti: un modo nuovo di vivere la città, tra arte e caccia al tesoro. Nel 13° Arrondissement, enormi murales monumentali segnano la trasformazione delle periferie in musei urbani.

Italia – Dove la street art diventa narrazione civile

L’Italia ha costruito un modello tutto suo: non esporta gli stilemi americani, li fonde con storia, politica e identità locale. È un laboratorio di comunità: borghi che rinascono, periferie che si riconoscono, quartieri che scoprono nuove forme di orgoglio. Nel 1984 Bologna ospita “Arte di Frontiera”, la mostra che porta in Italia i writer di New York quando altrove erano ancora visti come vandali. La città diventa subito il centro intellettuale della street art italiana. Ma è anche il luogo del gesto più radicale della sua storia recente: Blu, artista tra i più influenti al mondo, cancella tutti i suoi murales per protesta contro una mostra che voleva musealizzarli. È un episodio che continua a interrogare: chi possiede davvero l’arte pubblica?

A Milano convivono due anime. Da un lato c’è Ortica Memoria, il progetto che trasforma un quartiere in museo diffuso del Novecento milanese: murales che parlano di Resistenza, lavoro, musica, storie dimenticate. Dall’altro, l’estetica chic dei Gucci Art Walls, in Corso Garibaldi e Largo La Foppa, dimostra come il linguaggio della strada sia diventato strumento raffinato di comunicazione del lusso. Sono muri effimeri, pensati per diventare sfondi fotografici globali.

A Roma, la street art riscrive l’architettura popolare. A Tor Marancia, il progetto “Big City Life” trasforma interi palazzi in opere monumentali, visitate oggi da turisti e scolaresche. Nel quartiere Ostiense, invece, giganteschi interventi come “Hunting Pollution” di Iena Cruz mostrano come il muralismo possa dialogare con ambiente e innovazione, grazie a vernici capaci di assorbire lo smog.

Napoli vive la street art come estensione della propria identità. La “Madonna con la Pistola” di Banksy, l’unico suo lavoro certo in Italia, è un cortocircuito perfetto tra devozione e critica sociale. Nei quartieri popolari si incontrano i volti iperrealisti di Jorit, veri altari contemporanei: il San Gennaro, Maradona, i ritratti del Parco dei Murales. Ogni opera è costruita in dialogo con le persone del posto, come un rito collettivo.

Moda, lusso e muri dipinti – Un cortocircuito creativo

La strada è diventata passerella. Nel 2001 Louis Vuitton avvia con Stephen Sprouse la sua rivoluzione: scritte graffiti sulle borse monogram, un sacrilegio trasformato in icona mondiale. Marc Jacobs intuisce che il lusso, per restare vivo, deve flirtare con ciò che nasce fuori dai salotti. Seguono Murakami, Supreme, Virgil Abloh: la strada entra nelle boutique come fosse sempre appartenuta a quel mondo. Gucci sperimenta un’altra via: non porta il graffito sul prodotto, ma lo usa per comunicare. I Gucci Art Walls, dipinti a mano nelle grandi capitali, riportano all’esterno l’artigianalità che il brand promuove all’interno.

Visitare le città della street art significa attraversare paesaggi culturali, non solo urbani. Philadelphia racconta l’innocenza del gesto; New York il suo rumore; Berlino la conquista; Londra e Bristol la controcultura; Parigi il gioco; l’Italia l’emozione civile. Ogni muro ha una voce, ogni quartiere una storia da ascoltare. Il viaggio comincia sempre allo stesso modo: alzando lo sguardo. Poi lasciando che la città parli.

Leggi anche:

Guida all’arte digitale: dall’AI agli NFT, cosa vale davvero

Nuova luce sulla fotografia contemporanea: tre nomi da ricordare

Contenuti consigliati

- entertainment

Jutta Leerdam non è solo un oro olimpico, ma anche icona di stile e regina social

A Milano Cortina 2026 l'olandese conquista l’oro nei 1000 metri di pattinaggio velocità e si consacra icona globale

- fashion

Mantelle: il classico regale in chiave urban da comprare per la primavera

Dal minimalismo del bianco alle fantasie stampate, le mantelle tornano a dominare il guardaroba femminile

- entertainment

Tutti i look di Margot Robbie in stile Cime tempestose

Nelle sale dal 12 febbraio, la versione gothic pop del grande classico di Emily Bronte fa discutere

- fashion

Il ritorno delle It-bag anni 2000: quali sono i modelli da comprare ora

Dagli archivi delle maison alle passerelle 2026: le borse Y2K che hanno definito un’epoca stanno tornando

- lifestyle

Perché Gibellina è diventata la prima Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea

Con il progetto Portami il futuro, la città del Belice apre il suo anno speciale nel 2026

- living

San Valentino da vivere: cinque esperienze gourmet da regalare

Cene romantiche, fughe golose, momenti sensoriali e perfino feste con i nostri animali domestici: il regalo più prezioso è il tempo passato insieme e i ricordi che restano

- fashion

Tendenze eyewear a Mido 2026, se il mondo si guarda attraverso una lente

Vintage o supertecnologici, oversize o minimal, trasparenti o colorati. E poi i modelli sportivi sulla scia dell’attenzione per gli sport invernali in scena a Milano Cortina. Ecco tutti i trend dell'occhialeria per la prossima Primavera-Estate

- entertainment

Ilia Malinin alle Olimpiadi invernali 2026, il salto proibito che ha fatto la storia

A Milano Cortina 2026 Ilia Malinin trascina gli Stati Uniti all’oro nel team event con una performance ad altissimo contenuto tecnico

- lifestyle

Cineturismo 2026: le destinazioni da vedere dal vivo dopo averle amate davanti allo schermo

Nel 2026 si viaggia per entrare nelle storie: Thailandia, Seoul, Parigi e Italia sono il “set diffuso” che guida il boom del set-jetting

- fashion

5 scarpe must-have per passare dall'inverno alla primavera 2026

Dalle slingback alle sneaker ibride: guida alle scarpe chiave della primavera in arrivo, tra modelli versatili, silhouette intelligenti e tendenze per i look del cambio stagione

- beauty

Il rossetto per San Valentino, a ognuna il suo colore

Intensi e sexy nei toni del rosso o più discreti in rosa candy. I nuovi lipstick dalla texture matte, più idratante oppure glossy

- Entertainment

Il Benito Bowl, Bad Bunny ha trasformato il Super Bowl in un manifesto di stile

Il cantante realizza un Halftime Show monumentale lanciando un messaggio potente e portando sul palco a sorpresa anche Lady Gaga e Ricky Martin

- entertainment

I film e la neve, quando la montagna diventa simbolo di sfida estrema

Con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 torna la voglia di atmosfere che evochino la conquista, il limite fisico e morale

- entertainment

Milano Cortina 2026, la cerimonia di apertura raccontata attraverso i look delle star

Popstar internazionali, interpreti e attori sul palco di San Siro hanno celebrato lo sport, la bellezza e il saper fare italiano, non solo con la propria voce ma anche attraverso una precisa estetica. Dal nero di Laura Pausini per omaggiare Giorgio Armani alla tuta in lurex di Sabrina Impacciatore nel suo vorticoso viaggio nel tempo

- fashion

Blazer oversize: la moda SS26 ci vuole comode, anche in ufficio

Il blazer resta un classico intramontabile, ma questa primavera-estate 2026 lo vediamo oversize, voluminoso e versatile

- lifestyle

Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli oggetti simbolo (e accessibili) da tenere per ricordo

Non souvenir, ma tracce nostalgiche, da tenere in un cassetto per sempre

- beauty

Debunking di tre miti beauty da sfatare

In fatto di skincare, internet è una fonte inesauribile di informazioni, ma non sempre è affidabile

- lifestyle

Le isole private più esclusive al mondo dove affittare il paradiso

Dalle Maldive ai Caraibi, le destinazioni più iconiche per soggiorni luxury in totale privacy

- living

Milano Cortina 2026: i ristoranti che celebrano le Olimpiadi invernali a tavola

Menu dedicati, piatti signature e omaggi gastronomici ai territori olimpici: la mappa del dining milanese durante i Giochi

- living

Milano post-industriale: un racconto lineare, quartiere dopo quartiere

Come è cambiata la geografia della città negli ultimi anni, anche in vista di Milano Cortina 2026

- entertainment

Mariah Carey a Milano Cortina 2026: cosa c’è dietro il suo stile candy pop

Un video circolato sui social girato durante le prove della cerimonia di apertura delle Olimpiadi svela che la pop star canterà un grande classico della canzone italiana: Volare

- fashion

Sposa a primavera, l’abito che va oltre il solito abito

Il bustino va ancora, meglio se ricoperto di perle, anche se si fa spazio il monospalla

- beauty

Chi c’è e cosa c’è nelle 4 campagne beauty da non perdere

L’anno appena iniziato ha già portato sugli scaffali delle profumerie tante novità, accompagnate da scatti suggestivi. Ad alto tasso glam

- Fashion

Transition style, verso la primavera con stile: 5 must-have a cui dire sì

Guida pratica alla mezza stagione: come orientarsi tra piogge improvvise, temperature altalenanti e voglia di leggerezza