Olimpia Zagnoli e i manifesti di Milano Cortina 2026: la storia culturale dei poster delle Olimpiadi invernali

Presentati alla Triennale di Milano gli Iconic Posters delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026, firmati dalle illustratrici Olimpia Zagnoli e Carolina Altavilla. Un’eredità visiva che affonda in un secolo di arte, design e identità nazionaliNon sono semplici manifesti, sono dichiarazioni culturali. Alla Triennale di Milano, Olimpia Zagnoli e Carolina Altavilla hanno presentato gli Iconic Posters ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, rinnovando una tradizione visiva che, da oltre un secolo, definisce il modo in cui un Paese immagina se stesso davanti al mondo.

Un progetto curato da Damiano Gullì per Triennale Milano che riafferma un punto chiave: le Olimpiadi non iniziano con la cerimonia d’apertura, ma con un’immagine, un atto identitario. Zagnoli — tra le illustratrici italiane più influenti a livello internazionale, amata per la sua sintesi ironica ed emotiva — restituisce lo spirito Olimpico attraverso un’immagine vibrante e inclusiva, in cui Milano e Cortina sono due polarità che dialogano tra urbano e naturale, energia e contemplazione. L'illustratrice e designer italoargentina Altavilla, con un linguaggio essenziale e contemporaneo, costruisce invece il manifesto paralimpico come un atto comunitario netto: “We participate as a community”.

Un secolo di immaginario: l’evoluzione dei manifesti olimpici invernali

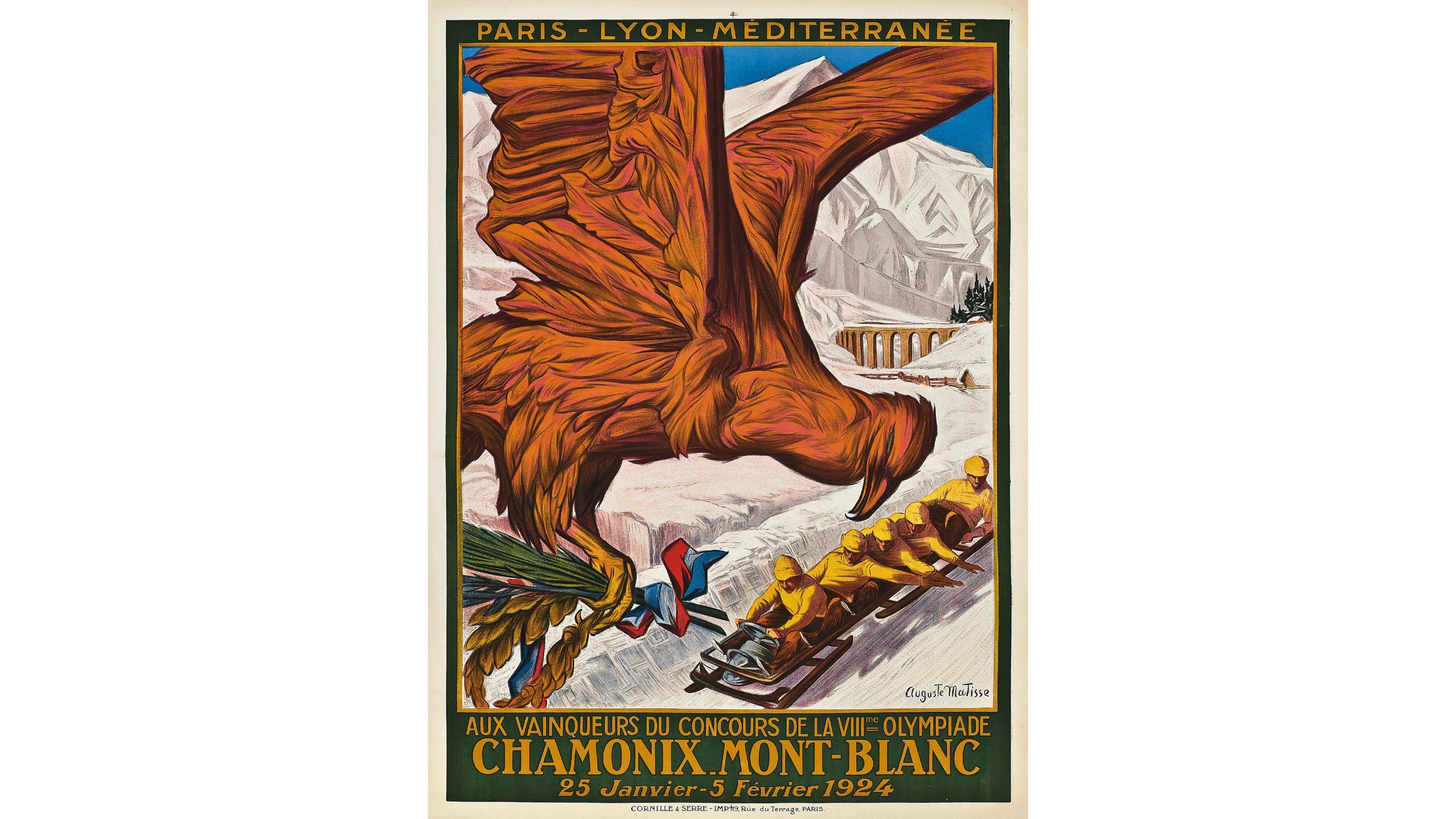

L’idea che un’Olimpiade debba essere rappresentata da un’immagine ufficiale — un manifesto capace di racchiuderne l’identità visiva, i valori fondanti e l’orizzonte simbolico — prende forma per la prima volta in un poster in occasione dei Giochi Olimpici invernali di Chamonix del 1924. In quella fase pionieristica, l’immagine selezionata assumeva un ruolo ancora fortemente illustrativo, segnato dallo stile decorativo della Belle Époque ormai al tramonto, e si inseriva perfettamente nel contesto di un immaginario romantico e idilliaco, più vicino alla promozione turistica delle località montane che a un’effettiva narrazione sportiva.

Il manifesto non fungeva soltanto da supporto promozionale, ma rifletteva anche la visione culturale dell’epoca, in cui lo sport si intrecciava con il sogno della natura incontaminata, del paesaggio alpino e di un’élite cosmopolita attratta dal fascino delle località sciistiche. Era l’inizio di un percorso che avrebbe portato, nel tempo, a una sempre maggiore consapevolezza del valore comunicativo dell’immagine olimpica, trasformandola in strumento potente di racconto e identità.

Poster Olimpiadi e la sublimazione della montagna

Con il poster olimpico Lake Placid 1932 — e in misura ancora più marcata rispetto all’edizione precedente — il linguaggio grafico del manifesto dei Giochi comincia a trascendere la semplice funzione illustrativa per assumere una dimensione apertamente politica e ideologica. L'immagine ufficiale non è più solo una vetrina estetica dell’evento, ma diventa uno strumento strategico di affermazione identitaria e propagandistica.

Le nazioni organizzatrici, attraverso scelte stilistiche, cromatiche e iconografiche, rivendicano un ruolo di protagonismo sulla scena internazionale, presentandosi come simboli di modernità, progresso e forza economica. In particolare, si assiste a una sublimazione dell’“alpinità” come valore culturale: le montagne non sono più solo sfondo naturalistico, ma metafora della conquista, della resistenza e della superiorità fisica e spirituale.

Allo stesso tempo, l’estetica industriale comincia a farsi strada, con richiami a dinamismo, velocità, energia meccanica: elementi che riflettono l’orgoglio delle giovani potenze industriali e la volontà di associare l’evento olimpico a un’idea di nazione efficiente, organizzata e tecnologicamente avanzata. È un passaggio chiave nella storia della comunicazione visiva dei Giochi, che segna l'inizio dell'intreccio sempre più stretto tra sport, ideologia e narrazione nazionale.

L'importanza del poster di Cortina D'Ampezzo 1956

Dopo la Seconda guerra mondiale, il poster dei Giochi Olimpici invernali di Cortina d’Ampezzo del 1956 rappresentano un momento di svolta radicale nell’evoluzione dell’immagine ufficiale dell’Olimpiade: è qui che nasce il primo manifesto moderno dei Giochi invernali, un’opera che si distacca in modo netto dalla tradizione illustrativa del passato e abbraccia con decisione i linguaggi visivi del contemporaneo.

La composizione si distingue per una geometria rigorosa ma elegante, linee essenziali, colori chiari e luminosi che evocano aria, neve e leggerezza. Lo stile è caratterizzato da sobrietà, equilibrio formale e un’evidente attenzione al design grafico inteso come espressione culturale autonoma, non più subordinata alla mera funzione pubblicitaria. Si tratta di una sintesi visiva raffinata, che fonde modernismo europeo e sensibilità locale, capace di parlare al mondo intero pur conservando una forte impronta nazionale.

Quel manifesto, oggi ristampato nei bookshop dei più importanti musei di arte e design, è considerato una vera e propria icona. Studiato nelle accademie, collezionato dagli appassionati, quasi venerato, segna il primo momento in cui l’arte grafica entra a pieno titolo nell’identità olimpica, trasformando l’immagine dell’evento in un’opera culturale duratura. Non si tratta più solo di promuovere i Giochi, ma di costruire un’immaginario simbolico, capace di raccontare — attraverso linee e colori — un’epoca, un Paese, un'idea di futuro.

Grenoble 1968 e l’irruzione del design

Il vero salto culturale arriva però con Grenoble 1968: il manifesto di Jean Brian introduce un’estetica tipografica razionalista, figlia del graphic design svizzero. È il primo poster olimpico che sembra più vicino al Bauhaus che a un poster turistico e non vende neve, vende modernità. Il gioiello della grafica olimpica, però, resta Monaco 1972 — pur essendo edizione estiva — firmato da Otl Aicher: l’invenzione dell’identità olimpica modulare, del blu come colore internazionale dello sport, delle icone universali ancora oggi usate: un evento culturale quasi più che sportivo di cui tutti i manifesti successivi portano l’ombra.

Negli anni ’90, con Albertville 1992 e poi con Nagano 1998, dominano la sintesi e la calligrafia orientale contemporanea: minimalismo grafico, evocazione poetica, gelo rarefatto. Il poster di Nagano, con quel segno-fiore astratto che richiama il movimento atletico, resta uno dei più collezionati di sempre.

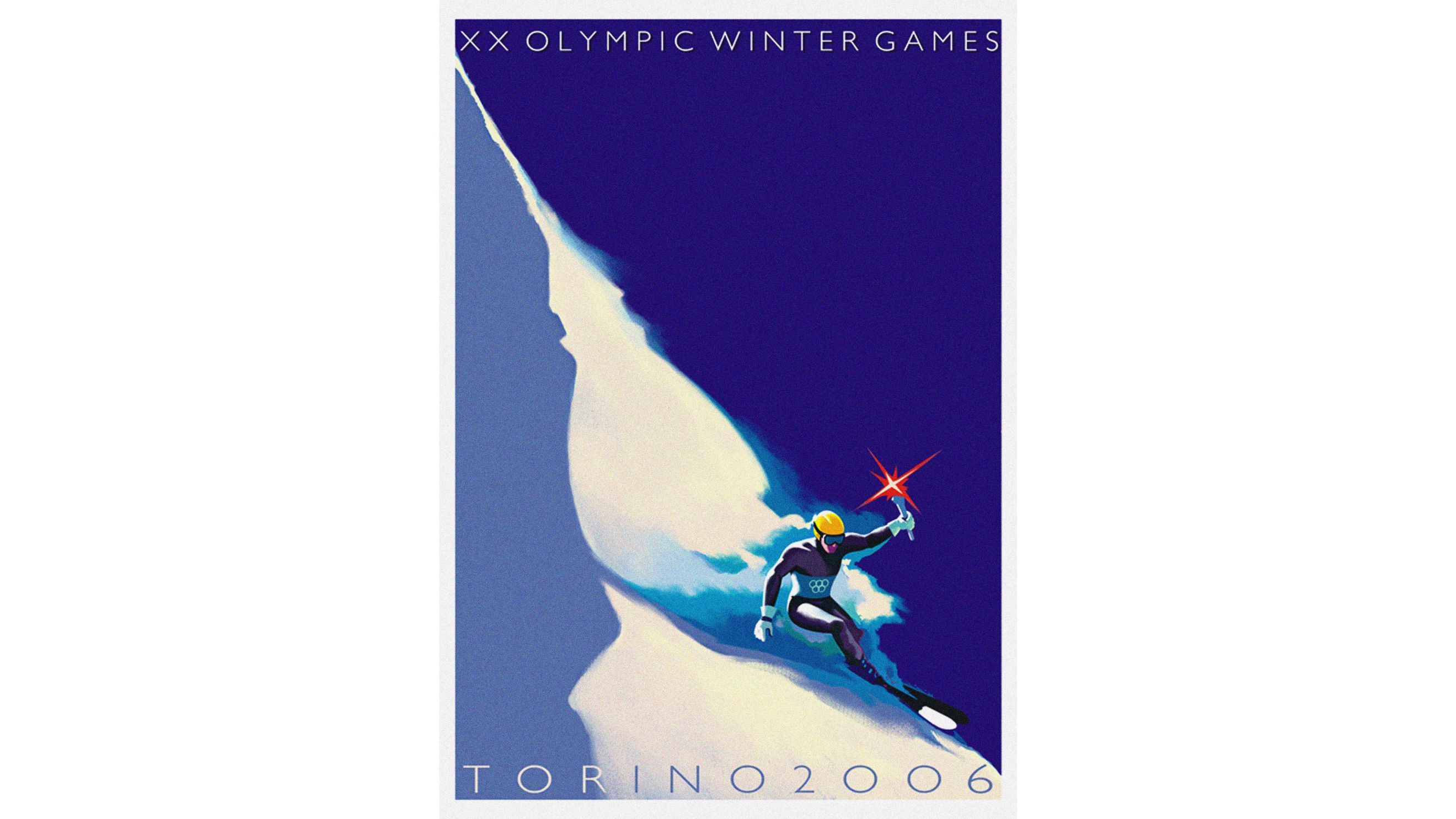

Torino 2006 e il ritorno del racconto emozionale

Con Torino 2006, l’Italia segna un nuovo punto di svolta. Il manifesto ufficiale — un paesaggio montano sintetizzato in sfumature digitali azzurre — parla di tecnologia, soft power e italianità rilanciata. Non folklore, non cartolina alpina: una nazione contemporanea. È il primo poster olimpico pensato già per esistere in parallelo sui media digitali, su schermi, su pixel. Con Vancouver 2010 e soprattutto PyeongChang 2018, arriva la piena globalizzazione estetica: manifesti limpidi, quasi spirituali, calibrati per diventare iconici su qualunque device. Beijing 2022 chiude il cerchio con un linguaggio iper-digitale, persino astratto, iper-levigato: la fisicità della pittura manuale cede definitivamente alle estetiche liquide dei sistemi algoritmici.

Perché seguire Milano Cortina 2026

In questo contesto, Milano Cortina 2026 rappresenta qualcosa di inatteso: un ritorno all’autorialità, alla mano artistica riconoscibile, alla forza espressiva dell’illustrazione intesa come atto culturale, non decorativo. Olimpia Zagnoli e Carolina Altavilla portano nel poster olimpico e paralimpico un linguaggio personalissimo e insieme popolare, adatto a un mondo iperconnesso, ma sempre più in cerca di autenticità. Non un’immagine stock, non un template internazionale, ma un’immagine con anima che parla d’Italia senza evocare l’Italia come cliché.

Un gesto profondamente contemporaneo e profondamente identitario. Il vero significato dei manifesti olimpici, oggi come nel 1924, è tutto qui: non raccontare i Giochi, ma raccontare l’immaginario di chi li ospita. E Milano Cortina — con l’arte prima dello sport — ha scelto di farlo da protagonista.

Leggi anche:

Che cos’è il polpo di otto metri firmato da Murakami e Louis Vuitton

Gerhard Richter alla Fondation Louis Vuitton: il colore come memoria del mondo

Contenuti consigliati

- beauty

Bellezza ad alta quota: 4 trattamenti corpo da provare

Bagni di vapore, erbe aromatiche e neve: l’essenza della montagna si trasforma in rituali di benessere che rigenerano mente e corpo

- lifestyle

Grandi hotel e cavalli: binomio perfetto per soggiorni da sogno

Trascorrere del tempo in questi luoghi significa collezionare esperienze e ricordi indimenticabili

- beauty

Blurred lips, la tendenza labbra che ha conquistato anche Hollywood

Emma Stone, Kaia Gerber e Margaret Qualley sono solo alcune delle star pazze per il trucco che aumenta il volume della bocca in modo naturale (e senza gloss)

- fashion

5 look Anni ‘90 di Carolyn Bessette da copiare oggi

Dalla camicia bianca alla pencil skirt al cappotto sartoriale: 5 look timeless della moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr.

- fashion

Nuove sfide della moda: cos'è il Millennial Optimism e perché potrebbe ridefinire il futuro della moda

Dalla fine dell’era dei grandi maestri a un’ondata di nuove nomine: con i numerosi cambi ai vertici delle maison, il sistema moda vive il più ampio passaggio generazionale degli ultimi anni

- living

Mangiare al museo: cinque indirizzi dove l’arte continua a tavola

Tra quadri, architetture iconiche e piatti d’autore, ecco i musei che oggi si visitano anche con il palato. Perché oggi l’arte non si guarda soltanto, si assapora con gusto

- X-STYLE PER NAJ OLEARI

Petalicious di Naj Oleari, Sanremo si tinge di rosa tra make up ed experience beauty

X-STYLE PER NAJ OLEARI

- fashion

Cappotto in primavera: i modelli e i colori per accogliere la bella stagione

Lungo o corto. Colorato, decorato o nelle nuances passe-partout, dal bianco al nero

- fashion

Tutte le sfumature dello scollo a barchetta e come abbinarlo

Dona ai capi un’allure elegante e slancia la figura. Lo scollo a barchetta torna come must-have dal sapore retrò: dagli abiti ai maglioni. Le linee amate da Audrey Hepburn conquistano le collezioni Primavera-Estate 2026.

- fashion

London Fashion Week FW2627: l’omaggio a Paul Costelloe, il designer che vestì Lady Diana

La sfilata che ha aperto simbolicamente la settimana della moda londinese si trasforma in un ideale passaggio dalla vecchia alla nuova guardia del fashion system

- entertainment

Eileen Gu vs Jutta Leerdam, la sfida olimpica tra sport, moda e follower

Medaglie, milioni di follower e brand globali: a Milano Cortina 2026 la sfida tra la sciatrice e la pattinatrice racconta due visioni opposte ma complementari dell’atleta contemporanea, tra lusso istituzionale e cultura pop digitale

- living

L’Italia in una tazzina: i caffè più amati e identitari

Dal Bicerin torinese al caffè del professore napoletano, passando per Trieste e Palermo

- Entertainment

Jacob Elordi: il villain romantico che riscrive le regole

Dal rapporto con la madre ai look che dialogano con il guardaroba femminile. L’Heathcliff di Emerald Fennell è il (non) eroe romantico del 2026

- entertainment

Cindy Crawford compie 60 anni. Perché la top model rimane un’icona degli Anni '90

Nei Nineties è tra le regine delle passerelle, rappresentante dello stile effortless nella vita quotidiana e pronta a sfoggiare abiti da red carpet. Cindy Crawford spegne 60 candeline, confermandosi simbolo di eleganza e stile, spesso accanto alla figlia Kaia. I suoi look, di ieri e di oggi, lo dimostrano

- entertainment

È lo sport il nuovo red carpet?

Non più solo competizione, ma linguaggio visivo, piattaforma culturale e nuova passerella globale

- Fashion

Sposa in tailleur: la tendenza bridal fa ritorno per la stagione dei matrimoni

Il tailleur bianco si conferma – per le spose di ieri e di oggi - il manifesto bridal più potente di sempre

- beauty

Come proteggersi dal sole, anche in montagna

I raggi sono onnipresenti, in città, al mare e anche sulla neve. Per preservare la salute e la bellezza della pelle si può ricorrere a formule intelligenti, leggere e facili da applicare (persino sugli sci)

- entertainment

Carnevale nei film: 5 titoli per celebrare la maschera e il doppio

Il cinema ha saputo spesso raccontare che l'identità non è un dato fisso, ma una scelta, una performance

- fashion

Marrone “is the new black”. La tinta terrosa che piace a star e principesse

È il colore che ha dominato la stagione fredda e che si conferma il preferito dalle dive

- living

Carnevale, ma d’autore: i dolci imperdibili riletti dagli chef

Chiacchiere, castagnole, frittelle e ravioli dolci tra memoria e innovazione: quando la tradizione incontra la firma dei grandi maestri della pasticceria italiana

- Fashion

Gonna e maglione, la combo chic che conquista passerelle e star

Gonne e maglioni, quando portati insieme, danno vita ad abbinamenti che non passano inosservati. Dai volumi ampi o più minuti. Ecco come abbinarli in 5 idee di stile

- living

Olympic ice: il design sale sul podio (e congela la casa)

Dalle vette di Cortina ai salotti di Milano, la nuova ossessione è l'arredo "sotto zero": una collezione da medaglia d'oro tra la forza bruta del cristallo e la grazia del grande ghiaccio. Il nuovo lusso è glaciale

- living

Che cosa sono i “bar segreti” e come trovarli

Non esiste una vetrina su strada: l'ingresso è nascosto e non sempre l’indirizzo è reso pubblico. In alcuni si entra attraverso una cabina telefonica, in altri da una cella frigorifera

- living

Capodanno cinese 2026: 5 indirizzi per festeggiare l’Anno del Cavallo di Fuoco

Dal 17 febbraio si apre l’Anno del Cavallo di Fuoco: tra riti beneauguranti, banchetti festivi e spettacoli tradizionali