Fotografia musicale: quando gli scatti dei grandi artisti diventano opere da collezione

Dalla Wall of Sound Gallery di Alba ai ritratti iconici di Hendrix, Marley e Springsteen: come la fotografia musicale trasforma il concerto in memoria d’arte e conquista collezionisti in tutto il mondo

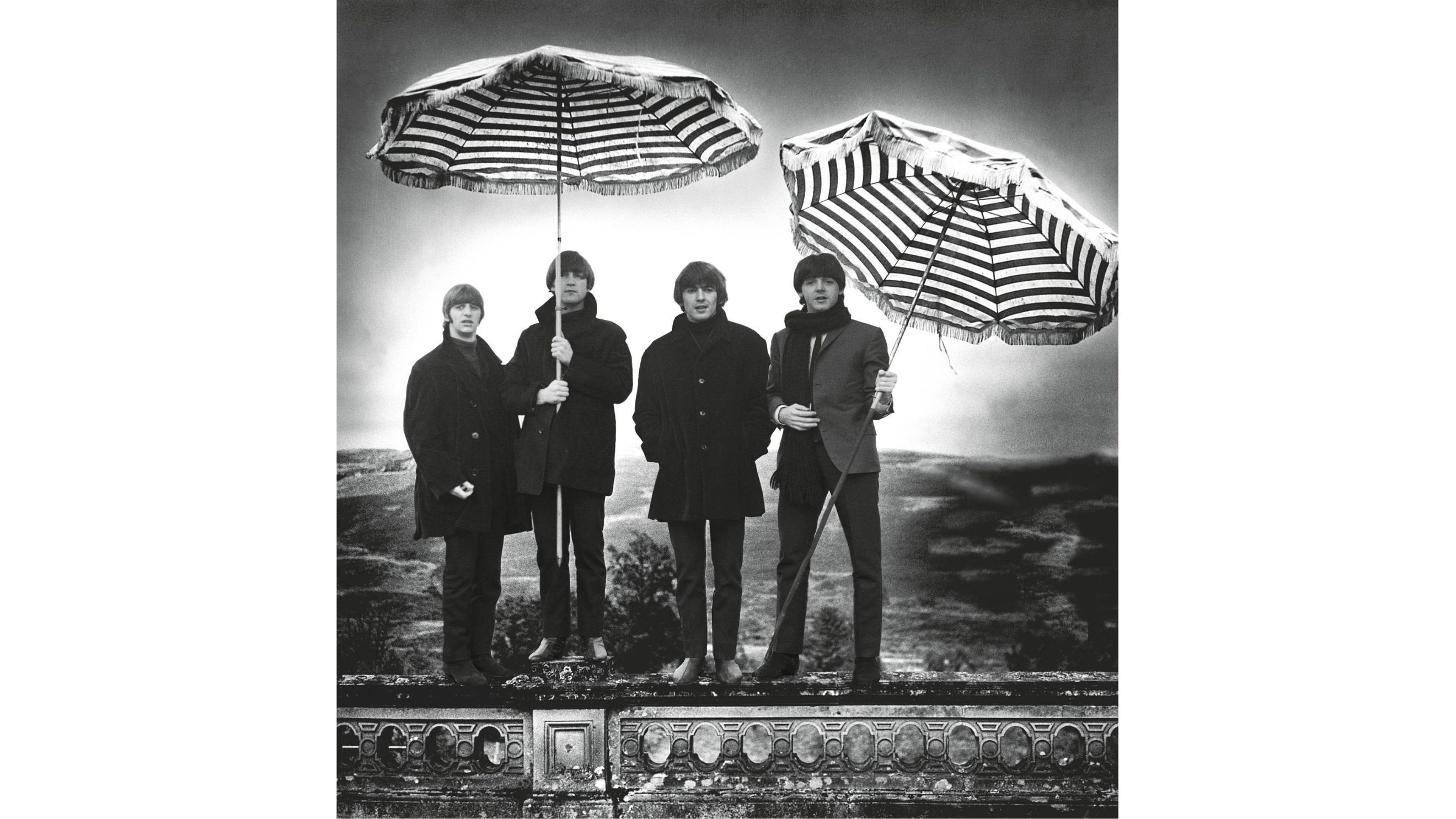

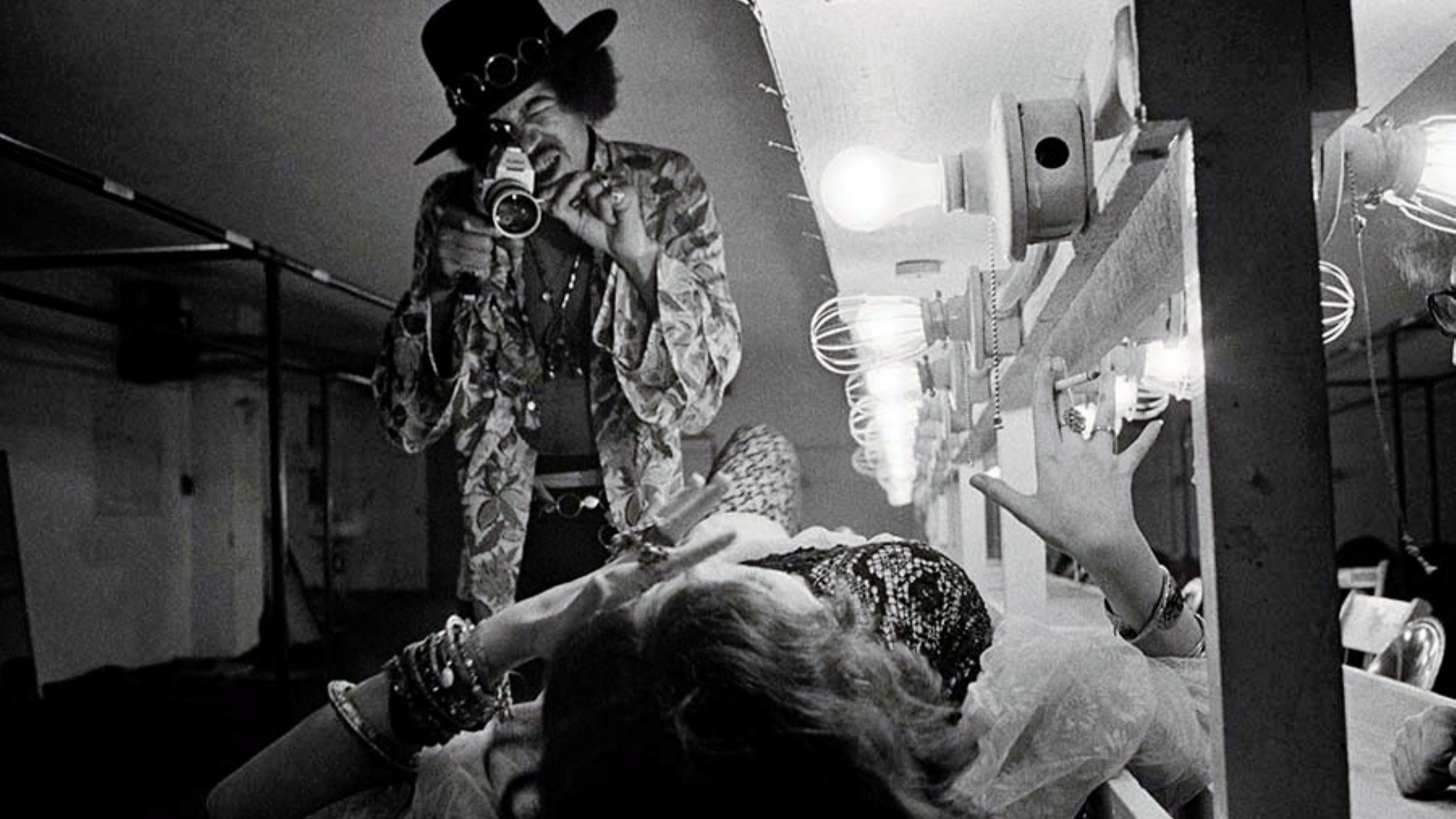

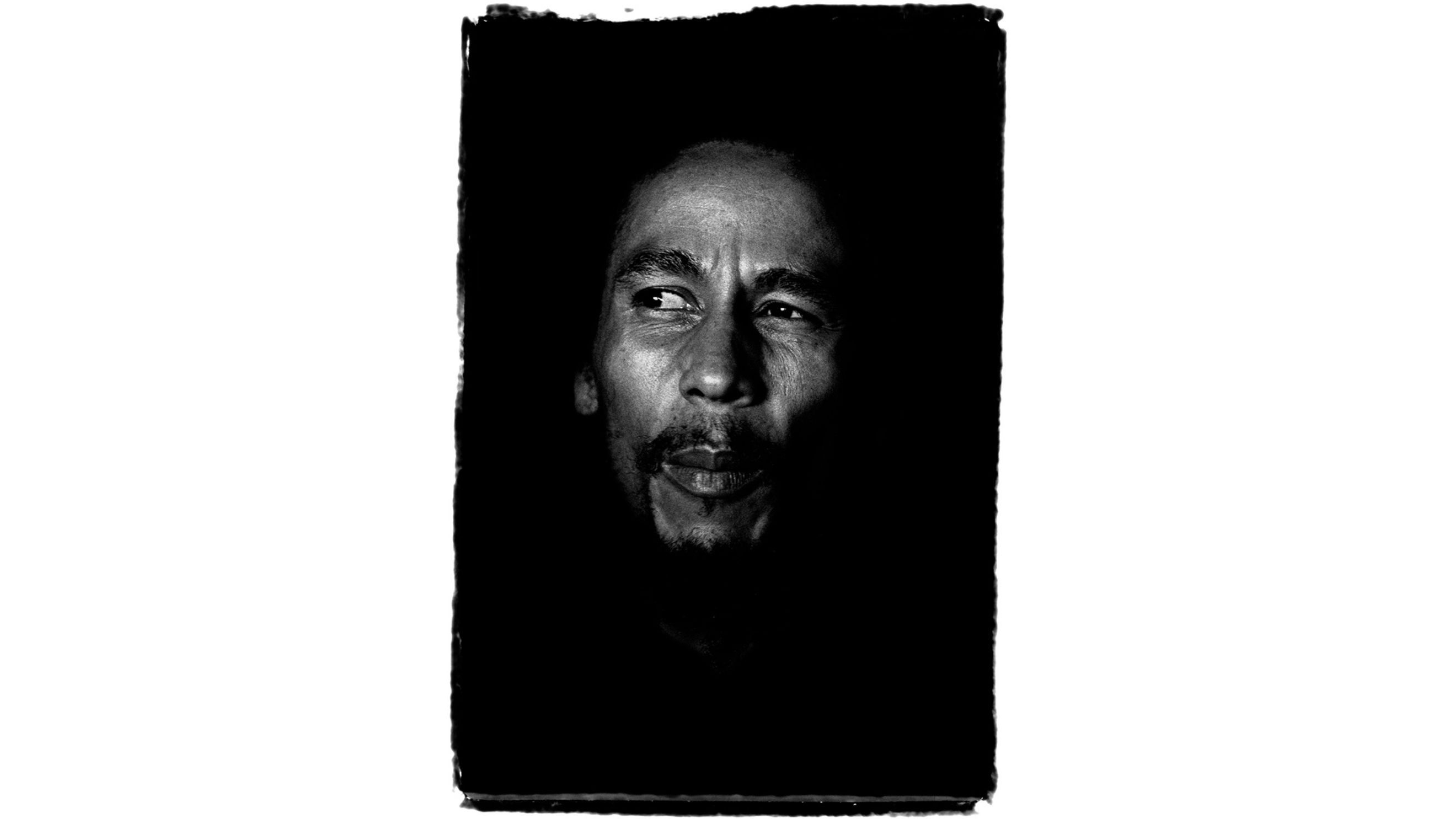

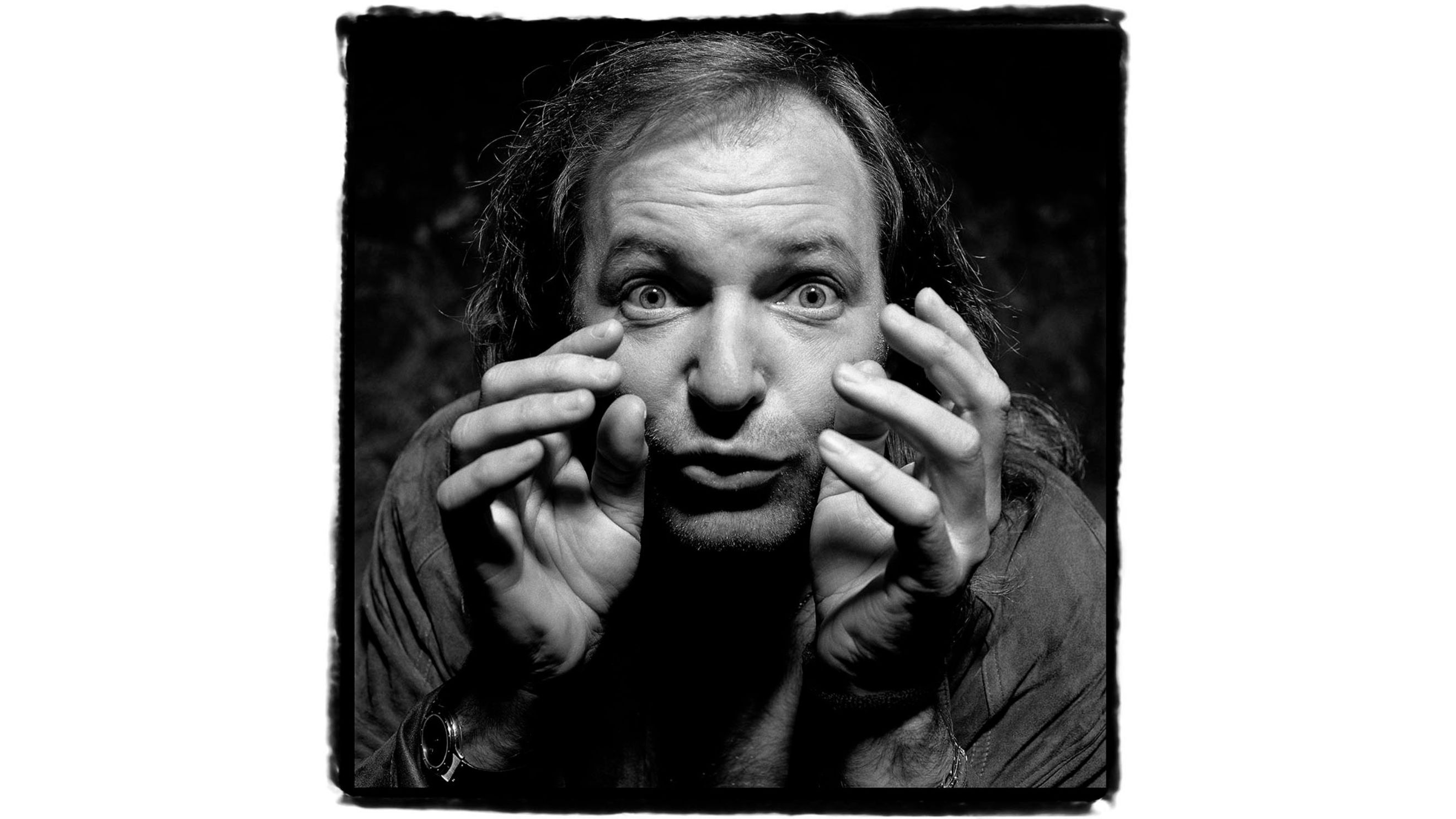

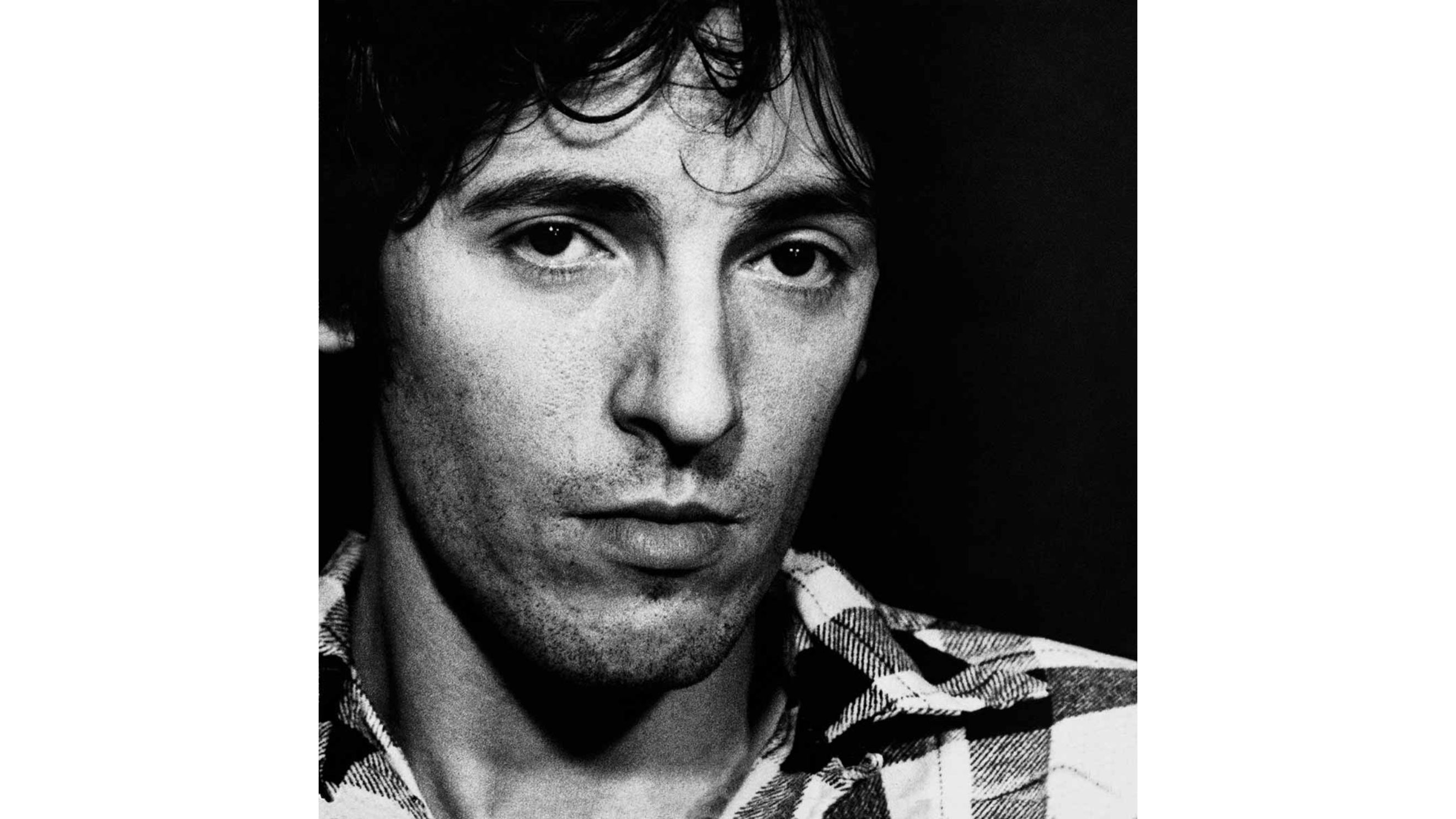

La musica è aria che si consuma, la fotografia è luce che si conserva. Quando si incontrano, il tempo perde la sua natura effimera e diventa memoria da collezione. Nel centro storico di Alba, si trova la Wall of Sound Gallery. Due vetrine che espongono fotografie in bianco e nero di musicisti colti nel pieno di un concerto.

Leggende del rock e del jazz colte nel momento più vero. Non sono souvenir per turisti, ma visioni che costringono a fermarsi: volti illuminati da un riflettore, mani che afferrano un microfono, sudore e poesia fissati per sempre.

Da lì nasce la domanda: collezionare fotografie di artisti è un vezzo o è piuttosto una forma di collezionismo d’arte con tutte le carte in regola?

Le origini della fotografia musicale d’autore

Perché di questo si tratta: non poster da cameretta, ma stampe d’autore, tirature limitate, opere con una genealogia precisa. Lo dimostra la storia della fotografia musicale, che affonda le radici negli anni Trenta con William Paul Gottlieb. Giornalista per vocazione, fotografo per necessità, Gottlieb fu costretto a impugnare la macchina fotografica quando i giornali non pagavano i fotografi di scena. In quel gesto “forzato” c’era però un’intuizione: grazie a flash stroboscopici e nuove pellicole ad alta esposizione, riusciva a catturare i musicisti nei club bui, quando la luce sembrava impossibile.

Non scattava a caso: studiava le performance, prendeva appunti mentali sui momenti salienti, aspettava che il volto si illuminasse di sforzo ed emozione. Le sue immagini, celebri quanto gli artisti che ritraevano, hanno trasformato il semplice documento in arte, o meglio in ciò che il critico Whitney Balliett definì “fotografare la musica”.

Dagli anni ’60 a oggi: quando lo scatto diventa icona

Negli anni Sessanta e Settanta, la fotografia musicale diventa linguaggio autonomo. Annie Leibovitz trasforma l’ultimo abbraccio tra John Lennon e Yoko Ono in un’icona universale. Mick Rock, “l’uomo che ha fotografato i Settanta”, definisce l’estetica del glam e del punk con uno stile dissacrante.

Jim Marshall, con il suo accesso illimitato, consegna al mondo Johnny Cash che mostra il dito medio a San Quentin: non uno scatto, ma una filosofia di vita. Anton Corbijn, con il bianco e nero rarefatto, scava nella vulnerabilità dei Joy Division. Non è documentazione, è costruzione di immaginario.

Guido Harari e la nascita della Wall of Sound Gallery

In Italia, il nome inevitabile è Guido Harari. Nato al Cairo, cresciuto a Torino, autodidatta in un Paese che ignorava la fotografia musicale, Harari non ha mai puntato al trofeo, ma all’incontro. Non cronista, ma compagno di viaggio.

Lou Reed sosteneva che nei suoi ritratti riusciva a cogliere “la poesia e il sentimento che altri fotografi tendono a ignorare”. Dal 2011 ha creato ad Alba la Wall of Sound Gallery, primo spazio italiano interamente dedicato alla fotografia musicale, un vero “muro di immagini” in dialogo con la tradizione della musica. Non solo una galleria, ma un laboratorio che interroga il senso stesso del collezionare: perché appendere in casa il volto di un musicista, trasformare una foto in opera d’arte da possedere?

Collezionare fotografie musicali: identità, memoria, investimento

Harari è chiarissimo: «Alla musica sono legati ricordi indelebili. Acquistare una fotografia di un musicista, allo stesso modo dell'acquisto di un’opera d’arte o di un libro, definisce e conferma la nostra identità». Non solo memoria personale, dunque, ma affermazione culturale, un modo per dire chi siamo. E se lo scatto è firmato, numerato, tiratura limitata, allora entra di diritto nel sistema del collezionismo d’arte.

La scelta di un’immagine non è mai casuale: «Si può scegliere quella che meglio rappresenta l’artista o la percezione che ne abbiamo», continua Harari. Le foto più ricercate sono quelle che colgono gli artisti nell’intimità, con la guardia abbassata. Non il palco, ma il retroscena, quando la star diventa umana e lo spettatore può riconoscersi. In quel momento la fotografia non è più cornice, diventa specchio.

Dal poster al patrimonio: la fotografia come oggetto d’arte

Gli aneddoti confermano questa forza. Uno riguarda Vasco Rossi: un suo ritratto realizzato da Harari è diventato, chissà perché, una delle immagini più tatuate dai fan. È lo stesso fotografo a sognare di radunare un giorno tutte queste persone e farne un ritratto corale: identità individuali che diventano moltitudine. È il passaggio dal poster appeso in camera alla pelle, dall’oggetto alla carne viva.

Un altro episodio riguarda la copertina di Heroes di David Bowie. Una coppia inglese esitava sull’acquisto, Harari li convinse a scegliere quella stampa ormai quasi esaurita. Oggi quella fotografia ha decuplicato il suo valore. Segno che il collezionismo fotografico musicale non è solo memoria o estetica, ma anche investimento, con dinamiche simili a quelle del mercato dell’arte.

Un concerto che non finisce mai

E qui sta il punto: collezionare fotografie di musicisti non è affiancabile alle raccolte di curiosità. È la naturale prosecuzione del collezionismo d’arte, con un linguaggio che porta dentro di sé il potere della musica. Una fotografia d’autore non si consuma nello scroll compulsivo di uno smartphone: resiste, si fa oggetto tangibile, opera da appendere e tramandare.

In un’epoca di immagini effimere e replicabili all’infinito, scegliere una stampa d’arte significa rivendicare la permanenza. Non è un acquisto, è un atto culturale. Perché se la musica è la più immateriale delle arti, la fotografia è ciò che le restituisce corpo. E possedere quel corpo, appendere al muro il volto di un artista, significa avere un bis tutto per sé: un concerto che non finisce mai.

Contenuti consigliati

- entertainment

Jutta Leerdam non è solo un oro olimpico, ma anche icona di stile e regina social

A Milano Cortina 2026 l'olandese conquista l’oro nei 1000 metri di pattinaggio velocità e si consacra icona globale

- fashion

Mantelle: il classico regale in chiave urban da comprare per la primavera

Dal minimalismo del bianco alle fantasie stampate, le mantelle tornano a dominare il guardaroba femminile

- entertainment

Tutti i look di Margot Robbie in stile Cime tempestose

Nelle sale dal 12 febbraio, la versione gothic pop del grande classico di Emily Bronte fa discutere

- fashion

Il ritorno delle It-bag anni 2000: quali sono i modelli da comprare ora

Dagli archivi delle maison alle passerelle 2026: le borse Y2K che hanno definito un’epoca stanno tornando

- lifestyle

Perché Gibellina è diventata la prima Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea

Con il progetto Portami il futuro, la città del Belice apre il suo anno speciale nel 2026

- living

San Valentino da vivere: cinque esperienze gourmet da regalare

Cene romantiche, fughe golose, momenti sensoriali e perfino feste con i nostri animali domestici: il regalo più prezioso è il tempo passato insieme e i ricordi che restano

- fashion

Tendenze eyewear a Mido 2026, se il mondo si guarda attraverso una lente

Vintage o supertecnologici, oversize o minimal, trasparenti o colorati. E poi i modelli sportivi sulla scia dell’attenzione per gli sport invernali in scena a Milano Cortina. Ecco tutti i trend dell'occhialeria per la prossima Primavera-Estate

- entertainment

Ilia Malinin alle Olimpiadi invernali 2026, il salto proibito che ha fatto la storia

A Milano Cortina 2026 Ilia Malinin trascina gli Stati Uniti all’oro nel team event con una performance ad altissimo contenuto tecnico

- lifestyle

Cineturismo 2026: le destinazioni da vedere dal vivo dopo averle amate davanti allo schermo

Nel 2026 si viaggia per entrare nelle storie: Thailandia, Seoul, Parigi e Italia sono il “set diffuso” che guida il boom del set-jetting

- fashion

5 scarpe must-have per passare dall'inverno alla primavera 2026

Dalle slingback alle sneaker ibride: guida alle scarpe chiave della primavera in arrivo, tra modelli versatili, silhouette intelligenti e tendenze per i look del cambio stagione

- beauty

Il rossetto per San Valentino, a ognuna il suo colore

Intensi e sexy nei toni del rosso o più discreti in rosa candy. I nuovi lipstick dalla texture matte, più idratante oppure glossy

- Entertainment

Il Benito Bowl, Bad Bunny ha trasformato il Super Bowl in un manifesto di stile

Il cantante realizza un Halftime Show monumentale lanciando un messaggio potente e portando sul palco a sorpresa anche Lady Gaga e Ricky Martin

- entertainment

I film e la neve, quando la montagna diventa simbolo di sfida estrema

Con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 torna la voglia di atmosfere che evochino la conquista, il limite fisico e morale

- entertainment

Milano Cortina 2026, la cerimonia di apertura raccontata attraverso i look delle star

Popstar internazionali, interpreti e attori sul palco di San Siro hanno celebrato lo sport, la bellezza e il saper fare italiano, non solo con la propria voce ma anche attraverso una precisa estetica. Dal nero di Laura Pausini per omaggiare Giorgio Armani alla tuta in lurex di Sabrina Impacciatore nel suo vorticoso viaggio nel tempo

- fashion

Blazer oversize: la moda SS26 ci vuole comode, anche in ufficio

Il blazer resta un classico intramontabile, ma questa primavera-estate 2026 lo vediamo oversize, voluminoso e versatile

- lifestyle

Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli oggetti simbolo (e accessibili) da tenere per ricordo

Non souvenir, ma tracce nostalgiche, da tenere in un cassetto per sempre

- beauty

Debunking di tre miti beauty da sfatare

In fatto di skincare, internet è una fonte inesauribile di informazioni, ma non sempre è affidabile

- lifestyle

Le isole private più esclusive al mondo dove affittare il paradiso

Dalle Maldive ai Caraibi, le destinazioni più iconiche per soggiorni luxury in totale privacy

- living

Milano Cortina 2026: i ristoranti che celebrano le Olimpiadi invernali a tavola

Menu dedicati, piatti signature e omaggi gastronomici ai territori olimpici: la mappa del dining milanese durante i Giochi

- living

Milano post-industriale: un racconto lineare, quartiere dopo quartiere

Come è cambiata la geografia della città negli ultimi anni, anche in vista di Milano Cortina 2026

- entertainment

Mariah Carey a Milano Cortina 2026: cosa c’è dietro il suo stile candy pop

Un video circolato sui social girato durante le prove della cerimonia di apertura delle Olimpiadi svela che la pop star canterà un grande classico della canzone italiana: Volare

- fashion

Sposa a primavera, l’abito che va oltre il solito abito

Il bustino va ancora, meglio se ricoperto di perle, anche se si fa spazio il monospalla

- beauty

Chi c’è e cosa c’è nelle 4 campagne beauty da non perdere

L’anno appena iniziato ha già portato sugli scaffali delle profumerie tante novità, accompagnate da scatti suggestivi. Ad alto tasso glam

- Fashion

Transition style, verso la primavera con stile: 5 must-have a cui dire sì

Guida pratica alla mezza stagione: come orientarsi tra piogge improvvise, temperature altalenanti e voglia di leggerezza