Moda e cinema, non solo costumi: quando le maison entrano in scena

Con Frankenstein in arrivo in streaming, il legame tra moda e cinema entra in una fase matura: le maison non si accontentano più di vestirlo, ma scelgono di produrlo, finanziarlo e dirigerne l’immaginario

Non è un caso che proprio Frankenstein, il nuovo film di Guillermo del Toro con Jacob Elordi e Mia Goth, riporti in primo piano il dialogo tra cinema e mondo del lusso. Per la pellicola, Tiffany & Co. ha collaborato con il reparto costumi, fornendo pezzi d’archivio e creazioni realizzate su misura. Un intervento che non appartiene strettamente alla moda ma al suo territorio più ampio, quello del costume, dell’estetica e del desiderio; e che racconta una tendenza ormai evidente: le grandi maison e i marchi del lusso vogliono essere parte attiva del linguaggio cinematografico, non solo sue comparse.

Se un tempo la moda prestava abiti e accessori, oggi partecipa alla costruzione dell’immagine, dell’atmosfera e del significato. È la naturale evoluzione di un rapporto che, negli ultimi anni, ha assunto forme sempre più strutturate: divisioni di produzione interne, fondi per il cinema d’autore, film-collezione. In breve, la moda non fornisce più il guardaroba del film: ne costruisce la visione.

Dalla passerella alla produzione: le maison come nuove major culturali

Il caso più emblematico di questa trasformazione è Saint Laurent, che con la Saint Laurent Productions, è la prima casa di moda ad aver creato una divisione cinematografica autonoma, con la supervisione del direttore creativo Anthony Vaccarello. “La sua attività si legge sul sito - mira a supportare talenti cinematografici che hanno ispirato Vaccarello, in linea con la visione futura del marchio e con la ricchezza cinematografica delle sue collezioni”. Da qui nascono film firmati da registi come Pedro Almodóvar, Abel Ferrara, Paolo Sorrentino, David Cronenberg e Jim Jarmusch. Proprio dalla collaborazione con Jarmush arriva anche la prima grande soddisfazione, la vittoria del Leone d’Oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

L’obiettivo non è pubblicitario, ma estetico: riportare la moda a un ruolo di mecenate culturale. I film di Saint Laurent non parlano del brand, ma ne riflettono la sensibilità — la stessa che Vaccarello traduce in abiti e campagne.

Sulla stessa linea si muove Fondazione Prada, che ha da poco istituito il Prada Film Fund, un programma di sostegno al cinema d’autore con un budget annuale di 1,5 milioni di euro. Un progetto che risponde alla visione di Miuccia Prada: considerare la moda non come ornamento, ma come strumento intellettuale per osservare e interpretare la contemporaneità. L’intervento nel cinema non è dunque un’estensione del marketing, ma un modo per consolidare un linguaggio culturale coerente con l’identità del marchio.

Guadagnino e Anderson: la moda come linguaggio narrativo

A rappresentare al meglio questa osmosi tra moda e cinema è Luca Guadagnino, regista che ha fatto della sensibilità materica e visiva la propria firma autoriale. La collaborazione con Jonathan Anderson - oggi direttore creativo di Dior e prima alla guida di Loewe e JW Anderson - nei film Challengers e Queer non è stata un semplice esercizio di stile, ma un dialogo concettuale. Nei loro progetti, i costumi non si limitano a raccontare i personaggi: ne riflettono i conflitti, i desideri, la fisicità. La T-shirt Loewe “I Told Ya” di Loewe indossata da Zendaya in Challengers è diventata un oggetto di culto non solo per il pubblico, ma anche per l’industria, capace di sintetizzare l’estetica contemporanea di un’intera generazione.

Il cinema di Guadagnino dimostra che la moda può diventare forma di scrittura visiva, e che la collaborazione tra regista e designer può produrre un linguaggio condiviso, dove il vestito è parte della sceneggiatura tanto quanto la parola.

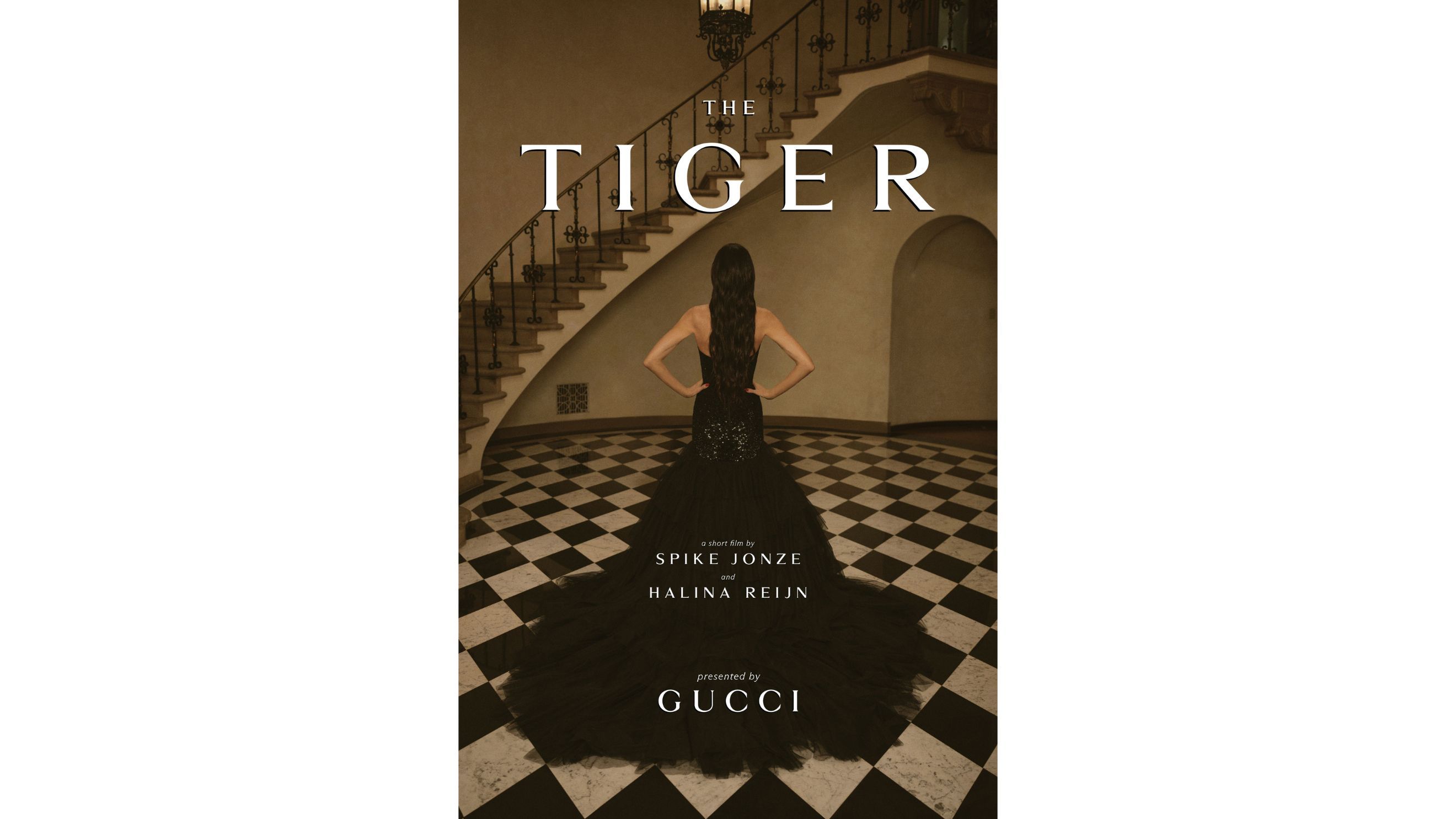

Demna e Gucci: il film come nuova passerella

L’altro segnale di cambiamento arriva da Demna, che per il suo debutto alla direzione creativa di Gucci ha scelto di sostituire la sfilata tradizionale con un cortometraggio interpretato da Demi Moore. Il film, più che mostrare una collezione, costruisce un’emozione. È la prova di quanto la narrazione cinematografica sia diventata il canale privilegiato per comunicare la moda: più profonda della passerella, più intima del fashion film, più duratura di una campagna. Nel gesto di Demna - che aveva già sperimentato qualcosa di simile con Balenciaga The Lost Tape - si legge la volontà di superare la distinzione tra moda e racconto, tra collezione e trama.

Dal product placement al mecenatismo culturale

Il legame tra moda e cinema non è nuovo, ma la differenza rispetto al passato è nella qualità dell’intento. Negli anni Duemila il lusso utilizzava il cinema come vetrina: basti pensare all’impatto di Sex and the City o Il diavolo veste Prada nel trasformare accessori e abiti in status symbol globali. Oggi, invece, le maison cercano nel cinema una forma di legittimazione culturale. Non basta più essere indossate dai protagonisti: vogliono essere parte del racconto. La moda, in questo senso, recupera la sua funzione originaria di mecenate: finanzia, produce, ispira. Non solo abbellisce la scena, ma la genera.

Verso un nuovo Rinascimento del lusso

Dai gioielli d’archivio di Frankenstein ai film d’autore prodotti da Saint Laurent e Prada, fino alle narrazioni di Guadagnino e Demna, la moda e il cinema oggi formano un unico ecosistema culturale. Le maison si propongono come nuovi centri di produzione estetica, capaci di influenzare tanto la forma del film quanto quella del desiderio collettivo. In questo scenario, il confine tra costume e abito, tra set e passerella, tra autore e direttore creativo, diventa sempre più poroso.

Il cinema trova nella moda un alleato che lo sostiene economicamente e ne rinnova il linguaggio visivo; la moda trova nel cinema la possibilità di durare oltre la stagione, di trasformare il proprio immaginario in mito. Ed è forse questo il segno più interessante del presente: il lusso non si accontenta più di apparire, vuole raccontare.

Leggi anche:

Gioielli e natura: ecco i modelli più curiosi da indossare con stile

Vintage e second hand conquistano le passerelle (e non solo)

Contenuti consigliati

- entertainment

Jutta Leerdam non è solo un oro olimpico, ma anche icona di stile e regina social

A Milano Cortina 2026 l'olandese conquista l’oro nei 1000 metri di pattinaggio velocità e si consacra icona globale

- fashion

Mantelle: il classico regale in chiave urban da comprare per la primavera

Dal minimalismo del bianco alle fantasie stampate, le mantelle tornano a dominare il guardaroba femminile

- entertainment

Tutti i look di Margot Robbie in stile Cime tempestose

Nelle sale dal 12 febbraio, la versione gothic pop del grande classico di Emily Bronte fa discutere

- fashion

Il ritorno delle It-bag anni 2000: quali sono i modelli da comprare ora

Dagli archivi delle maison alle passerelle 2026: le borse Y2K che hanno definito un’epoca stanno tornando

- lifestyle

Perché Gibellina è diventata la prima Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea

Con il progetto Portami il futuro, la città del Belice apre il suo anno speciale nel 2026

- living

San Valentino da vivere: cinque esperienze gourmet da regalare

Cene romantiche, fughe golose, momenti sensoriali e perfino feste con i nostri animali domestici: il regalo più prezioso è il tempo passato insieme e i ricordi che restano

- fashion

Tendenze eyewear a Mido 2026, se il mondo si guarda attraverso una lente

Vintage o supertecnologici, oversize o minimal, trasparenti o colorati. E poi i modelli sportivi sulla scia dell’attenzione per gli sport invernali in scena a Milano Cortina. Ecco tutti i trend dell'occhialeria per la prossima Primavera-Estate

- entertainment

Ilia Malinin alle Olimpiadi invernali 2026, il salto proibito che ha fatto la storia

A Milano Cortina 2026 Ilia Malinin trascina gli Stati Uniti all’oro nel team event con una performance ad altissimo contenuto tecnico

- lifestyle

Cineturismo 2026: le destinazioni da vedere dal vivo dopo averle amate davanti allo schermo

Nel 2026 si viaggia per entrare nelle storie: Thailandia, Seoul, Parigi e Italia sono il “set diffuso” che guida il boom del set-jetting

- fashion

5 scarpe must-have per passare dall'inverno alla primavera 2026

Dalle slingback alle sneaker ibride: guida alle scarpe chiave della primavera in arrivo, tra modelli versatili, silhouette intelligenti e tendenze per i look del cambio stagione

- beauty

Il rossetto per San Valentino, a ognuna il suo colore

Intensi e sexy nei toni del rosso o più discreti in rosa candy. I nuovi lipstick dalla texture matte, più idratante oppure glossy

- Entertainment

Il Benito Bowl, Bad Bunny ha trasformato il Super Bowl in un manifesto di stile

Il cantante realizza un Halftime Show monumentale lanciando un messaggio potente e portando sul palco a sorpresa anche Lady Gaga e Ricky Martin

- entertainment

I film e la neve, quando la montagna diventa simbolo di sfida estrema

Con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 torna la voglia di atmosfere che evochino la conquista, il limite fisico e morale

- entertainment

Milano Cortina 2026, la cerimonia di apertura raccontata attraverso i look delle star

Popstar internazionali, interpreti e attori sul palco di San Siro hanno celebrato lo sport, la bellezza e il saper fare italiano, non solo con la propria voce ma anche attraverso una precisa estetica. Dal nero di Laura Pausini per omaggiare Giorgio Armani alla tuta in lurex di Sabrina Impacciatore nel suo vorticoso viaggio nel tempo

- fashion

Blazer oversize: la moda SS26 ci vuole comode, anche in ufficio

Il blazer resta un classico intramontabile, ma questa primavera-estate 2026 lo vediamo oversize, voluminoso e versatile

- lifestyle

Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli oggetti simbolo (e accessibili) da tenere per ricordo

Non souvenir, ma tracce nostalgiche, da tenere in un cassetto per sempre

- beauty

Debunking di tre miti beauty da sfatare

In fatto di skincare, internet è una fonte inesauribile di informazioni, ma non sempre è affidabile

- lifestyle

Le isole private più esclusive al mondo dove affittare il paradiso

Dalle Maldive ai Caraibi, le destinazioni più iconiche per soggiorni luxury in totale privacy

- living

Milano Cortina 2026: i ristoranti che celebrano le Olimpiadi invernali a tavola

Menu dedicati, piatti signature e omaggi gastronomici ai territori olimpici: la mappa del dining milanese durante i Giochi

- living

Milano post-industriale: un racconto lineare, quartiere dopo quartiere

Come è cambiata la geografia della città negli ultimi anni, anche in vista di Milano Cortina 2026

- entertainment

Mariah Carey a Milano Cortina 2026: cosa c’è dietro il suo stile candy pop

Un video circolato sui social girato durante le prove della cerimonia di apertura delle Olimpiadi svela che la pop star canterà un grande classico della canzone italiana: Volare

- fashion

Sposa a primavera, l’abito che va oltre il solito abito

Il bustino va ancora, meglio se ricoperto di perle, anche se si fa spazio il monospalla

- beauty

Chi c’è e cosa c’è nelle 4 campagne beauty da non perdere

L’anno appena iniziato ha già portato sugli scaffali delle profumerie tante novità, accompagnate da scatti suggestivi. Ad alto tasso glam

- Fashion

Transition style, verso la primavera con stile: 5 must-have a cui dire sì

Guida pratica alla mezza stagione: come orientarsi tra piogge improvvise, temperature altalenanti e voglia di leggerezza