Streghe, visioni, incanti: quando il femminile accende l’immaginazione. Due mostre da non perdere, tra Padova e Milano

Nel cuore dell’autunno, alle porte della festa di Halloween due grandi mostre portano il pubblico a esplorare il lato più misterioso, potente e affascinante del femminile

Figure al margine, voci invisibili, poteri dimenticati: tra Padova e Milano, Stregherie e Fata Morgana invitano i visitatori in mondi sospesi tra arte, mito e ribellione. Due percorsi paralleli che, pur nella loro diversità, mettono al centro lo sguardo delle donne — e su come, nel corso dei secoli, abbiano trasformato il silenzio in sapienza, la visione in arte, la marginalità in forza creativa.

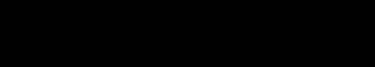

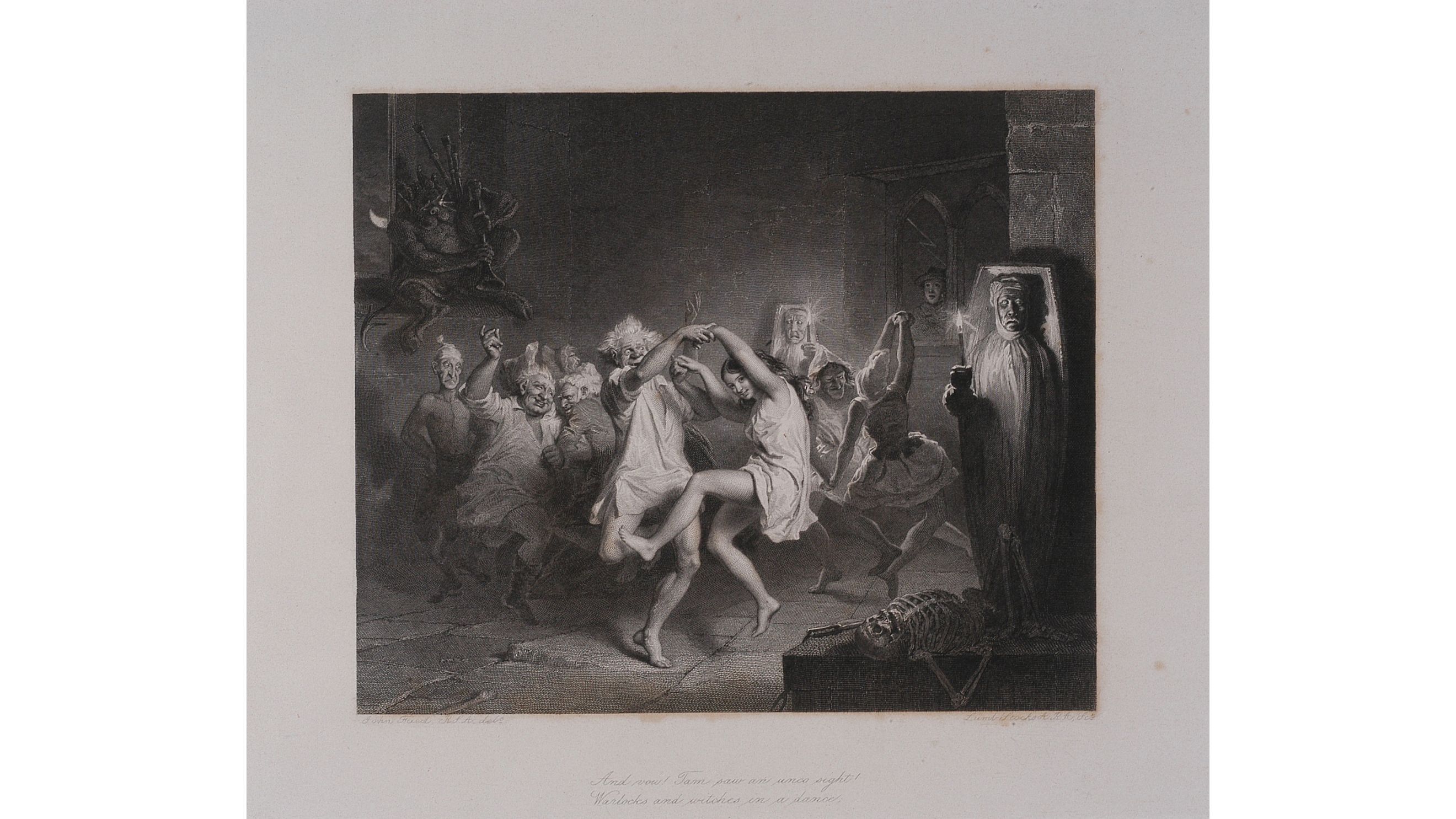

STREGHERIE. Iconografia, riti e simboli delle eretiche del sapere

Padova, Cattedrale Ex Macello Fino al 1° febbraio 2026

Non la strega delle fiabe o dei roghi, ma una figura archetipica: donna sapiente, resistente, libera. Stregherie, nella sua nuova versione curata dallo storico dell’arte, scrittore e criminologo Andrea Pellegrino, è una mostra immersiva e sorprendente che scardina ogni stereotipo. Lontana dalla caricatura, la strega qui è medica, guaritrice, artista, mistica. Una figura scomoda eppure centrale nella cultura europea.

Attraverso nove sezioni e una narrazione simbolica che ricorda un rito d’iniziazione, il pubblico attraversa i miti oracolari del mondo antico, le torture inquisitorie del passato, ma anche le rinascite dell’Ottocento romantico e l’attualità di un femminile che oggi torna a rivendicare conoscenza, libertà e incanto.

Opere antiche, testi esoterici, talismani, miniature, stampe e installazioni creano un viaggio denso e sensoriale. E ci si trova, letteralmente, nei panni delle accusate: seduti al banco degli imputati, nella ricostruzione di un vero processo per stregoneria del 1539, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Modena.

Accanto al percorso principale, anche un progetto speciale dell’artista Elisa Seitzinger: arazzi, simboli e autoritratti visionari che danno corpo alla “strega artista”, creatura che sfida i codici estetici e sociali con ironia e profondità. Perfetta anche per famiglie e bambini, con percorsi didattici, giochi stregati e laboratori di incantesimi e amuleti.

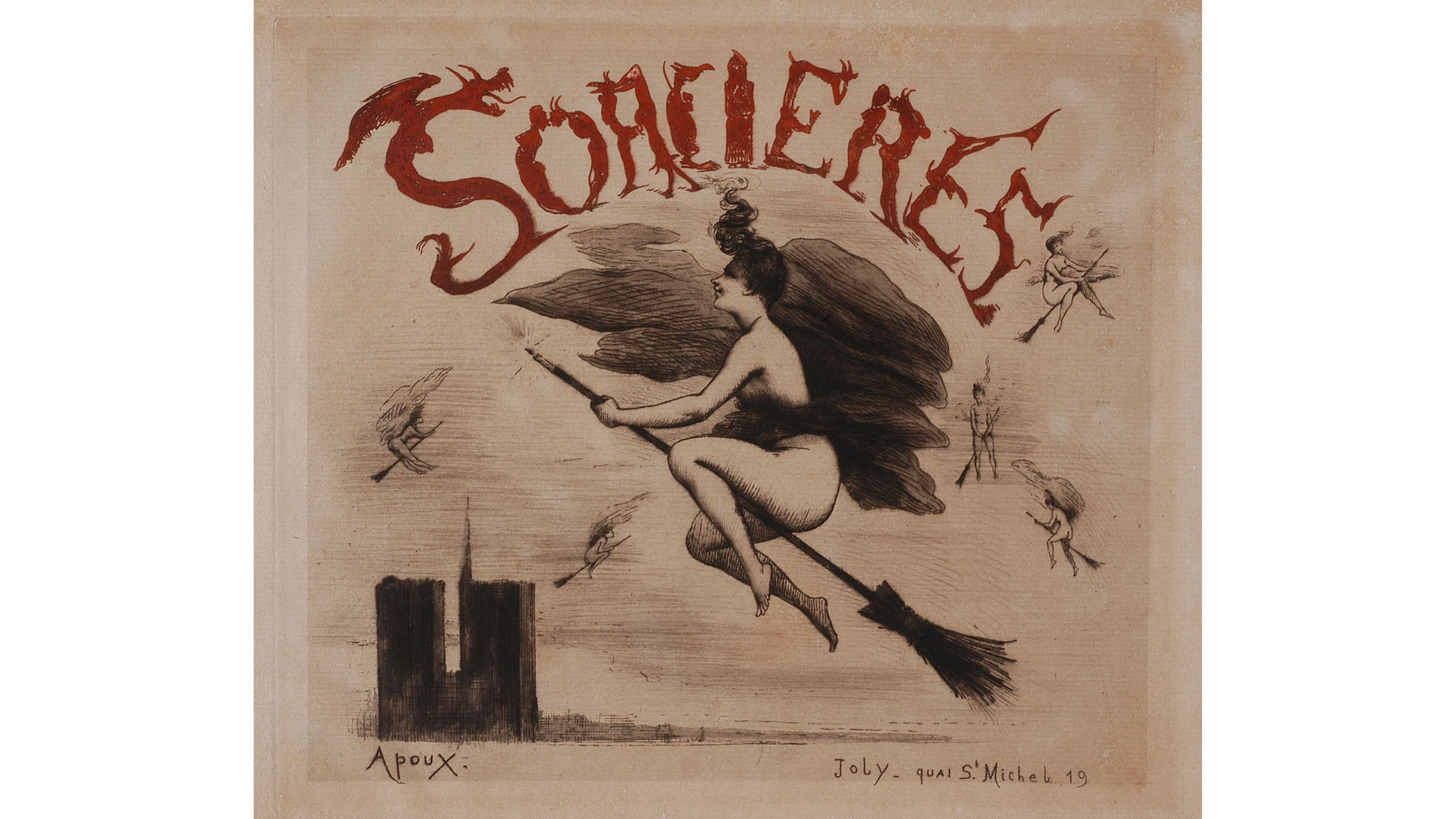

FATA MORGANA. Memorie dall’invisibile

Milano, Palazzo Morando fino al 30 novembre 2025. A cura di Massimiliano Gioni, Daniel Birnbaum, Marta Papini.

Fata Morgana è un’esplorazione del visibile e dell’invisibile, dell’arte come trance, come medium, come rivelazione. Un progetto pensato appositamente per gli spazi di Palazzo Morando, a partire dalla figura della contessa Lydia Caprara Morando, appassionata di occultismo, che a cavallo tra Ottocento e Novecento raccolse una vasta biblioteca esoterica.

Ispirata all’omonimo poema di André Breton, la mostra riunisce più di 50 artiste e artisti, da pionieri del simbolismo occulto a figure contemporanee che indagano spiritualità, misticismo e stati alterati di coscienza.

In primo piano, Hilma af Klint, la visionaria svedese che anticipò Kandinsky e Mondrian, guidata da presenze medianiche. Esposto un raro nucleo di 16 tele provenienti dalle sue prime sperimentazioni astratte: un’occasione unica per ammirarle in Italia.

Accanto a lei, opere e documenti di Georgiana Houghton, Hélène Smith, Eusapia Palladino, Annie Besant, ma anche di Chiara Fumai, Diego Marcon, Judy Chicago, Carol Rama, Man Ray, Andra Ursuţa e moltissimi altri. Il risultato è un atlante dell’invisibile, un mosaico di spiritualità alternative, linguaggi non codificati, ribellioni estetiche e identitarie.

Il titolo del progetto evoca la figura mitologica di Fata Morgana, personaggio leggendario del ciclo arturiano, custode di segreti e illusioni. Nell’immaginario collettivo è una maga potente – ora benevola, ora spietata – capace di incantesimi, sortilegi e inganni, ma anche, nelle interpretazioni più recenti, una donna libera, indipendente e anticonformista, che vive senza piegarsi alle regole imposte dalla società.

Non si tratta di una mostra sull’occulto, ma di una riflessione profonda su come il pensiero magico, lo sguardo laterale, l’intuizione femminile abbiano sfidato i confini dell’arte, della scienza e del potere.

Contenuti consigliati

- beauty

Bellezza ad alta quota: 4 trattamenti corpo da provare

Bagni di vapore, erbe aromatiche e neve: l’essenza della montagna si trasforma in rituali di benessere che rigenerano mente e corpo

- lifestyle

Grandi hotel e cavalli: binomio perfetto per soggiorni da sogno

Trascorrere del tempo in questi luoghi significa collezionare esperienze e ricordi indimenticabili

- beauty

Blurred lips, la tendenza labbra che ha conquistato anche Hollywood

Emma Stone, Kaia Gerber e Margaret Qualley sono solo alcune delle star pazze per il trucco che aumenta il volume della bocca in modo naturale (e senza gloss)

- fashion

5 look Anni ‘90 di Carolyn Bessette da copiare oggi

Dalla camicia bianca alla pencil skirt al cappotto sartoriale: 5 look timeless della moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr.

- fashion

Nuove sfide della moda: cos'è il Millennial Optimism e perché potrebbe ridefinire il futuro della moda

Dalla fine dell’era dei grandi maestri a un’ondata di nuove nomine: con i numerosi cambi ai vertici delle maison, il sistema moda vive il più ampio passaggio generazionale degli ultimi anni

- living

Mangiare al museo: cinque indirizzi dove l’arte continua a tavola

Tra quadri, architetture iconiche e piatti d’autore, ecco i musei che oggi si visitano anche con il palato. Perché oggi l’arte non si guarda soltanto, si assapora con gusto

- X-STYLE PER NAJ OLEARI

Petalicious di Naj Oleari, Sanremo si tinge di rosa tra make up ed experience beauty

X-STYLE PER NAJ OLEARI

- fashion

Cappotto in primavera: i modelli e i colori per accogliere la bella stagione

Lungo o corto. Colorato, decorato o nelle nuances passe-partout, dal bianco al nero

- fashion

Tutte le sfumature dello scollo a barchetta e come abbinarlo

Dona ai capi un’allure elegante e slancia la figura. Lo scollo a barchetta torna come must-have dal sapore retrò: dagli abiti ai maglioni. Le linee amate da Audrey Hepburn conquistano le collezioni Primavera-Estate 2026.

- fashion

London Fashion Week FW2627: l’omaggio a Paul Costelloe, il designer che vestì Lady Diana

La sfilata che ha aperto simbolicamente la settimana della moda londinese si trasforma in un ideale passaggio dalla vecchia alla nuova guardia del fashion system

- entertainment

Eileen Gu vs Jutta Leerdam, la sfida olimpica tra sport, moda e follower

Medaglie, milioni di follower e brand globali: a Milano Cortina 2026 la sfida tra la sciatrice e la pattinatrice racconta due visioni opposte ma complementari dell’atleta contemporanea, tra lusso istituzionale e cultura pop digitale

- living

L’Italia in una tazzina: i caffè più amati e identitari

Dal Bicerin torinese al caffè del professore napoletano, passando per Trieste e Palermo

- Entertainment

Jacob Elordi: il villain romantico che riscrive le regole

Dal rapporto con la madre ai look che dialogano con il guardaroba femminile. L’Heathcliff di Emerald Fennell è il (non) eroe romantico del 2026

- entertainment

Cindy Crawford compie 60 anni. Perché la top model rimane un’icona degli Anni '90

Nei Nineties è tra le regine delle passerelle, rappresentante dello stile effortless nella vita quotidiana e pronta a sfoggiare abiti da red carpet. Cindy Crawford spegne 60 candeline, confermandosi simbolo di eleganza e stile, spesso accanto alla figlia Kaia. I suoi look, di ieri e di oggi, lo dimostrano

- entertainment

È lo sport il nuovo red carpet?

Non più solo competizione, ma linguaggio visivo, piattaforma culturale e nuova passerella globale

- Fashion

Sposa in tailleur: la tendenza bridal fa ritorno per la stagione dei matrimoni

Il tailleur bianco si conferma – per le spose di ieri e di oggi - il manifesto bridal più potente di sempre

- beauty

Come proteggersi dal sole, anche in montagna

I raggi sono onnipresenti, in città, al mare e anche sulla neve. Per preservare la salute e la bellezza della pelle si può ricorrere a formule intelligenti, leggere e facili da applicare (persino sugli sci)

- entertainment

Carnevale nei film: 5 titoli per celebrare la maschera e il doppio

Il cinema ha saputo spesso raccontare che l'identità non è un dato fisso, ma una scelta, una performance

- fashion

Marrone “is the new black”. La tinta terrosa che piace a star e principesse

È il colore che ha dominato la stagione fredda e che si conferma il preferito dalle dive

- living

Carnevale, ma d’autore: i dolci imperdibili riletti dagli chef

Chiacchiere, castagnole, frittelle e ravioli dolci tra memoria e innovazione: quando la tradizione incontra la firma dei grandi maestri della pasticceria italiana

- Fashion

Gonna e maglione, la combo chic che conquista passerelle e star

Gonne e maglioni, quando portati insieme, danno vita ad abbinamenti che non passano inosservati. Dai volumi ampi o più minuti. Ecco come abbinarli in 5 idee di stile

- living

Olympic ice: il design sale sul podio (e congela la casa)

Dalle vette di Cortina ai salotti di Milano, la nuova ossessione è l'arredo "sotto zero": una collezione da medaglia d'oro tra la forza bruta del cristallo e la grazia del grande ghiaccio. Il nuovo lusso è glaciale

- living

Che cosa sono i “bar segreti” e come trovarli

Non esiste una vetrina su strada: l'ingresso è nascosto e non sempre l’indirizzo è reso pubblico. In alcuni si entra attraverso una cabina telefonica, in altri da una cella frigorifera

- living

Capodanno cinese 2026: 5 indirizzi per festeggiare l’Anno del Cavallo di Fuoco

Dal 17 febbraio si apre l’Anno del Cavallo di Fuoco: tra riti beneauguranti, banchetti festivi e spettacoli tradizionali